Академический фронт

К началу войны в стране сложилось два основных контура управления наукой — отраслевой и академический. Бóльшая часть НИИ действовала в системе наркоматов, заметно меньшая относилась к Академии наук (АН). Но АН быстро развивалась и из самоуправляемого объединения выдающихся ученых превратилась в могущественное государственное ведомство, подотчетное только высшему руководству.

По мере того как планирование расширялось вглубь и вширь, требовалось все больше информации для обоснованного принятия решений, а значит, и широкое развертывание исследовательской деятельности. Если в 1914 году в стране работало 289 научных учреждений, то к 1940-му их число выросло в шесть раз — до 1821.

Научных работников к 1940 году насчитывалось в стране 98 тыс. человек — в десять раз больше, чем в 1914 году. В 1947-м их число выросло еще в полтора раза — до 146 тыс.

В госбюджете СССР раскрываются расходы на научные и научно-исследовательские учреждения. Они выросли с 0,83 млрд руб. в 1937 году до 1,13 млрд руб. в 1940-м, составив 0,65% бюджета и 0,29% национального дохода. Но это без учета оборонных исследований и финансирования научной деятельности в вузах. На 1940 год отношение числа научных работников в вузах (61,4 тыс.) и специализированных организациях (26,4 тыс.) составляло примерно 2 к 1.

После Победы, когда наука перешла на мирные рельсы, а расходы на нее отразили вместе с оборонными исследованиями, в бюджете на 1946 год уже заложили 4,4 млрд руб. (1,43% всех расходов и 0,77% национального дохода).

Значимым был рост базы научных кадров — самих вузов (со 105 в 1914 году до 817 в 1940-м), числа студентов (со 127 тыс. до 812 тыс. человек) и аспирантов (с 3 тыс. в 1928-м до 16,9 тыс. в 1940-м). Примечательно, что если в СССР число учащихся вузов из года в год росло, то, например, в Германии оно снизилось со 128 тыс. в 1933-м до 58 тыс. в 1939-м.

Общее число работников сферы науки (включая обслуживающий персонал научных организаций) составляло на 1940 год 362 тыс. человек, или 1,1% всех рабочих и служащих. После спада к 1945 году их число восстановилось и к 1950-му удвоилось до 714 тыс. (1,8% от числа всех работников).

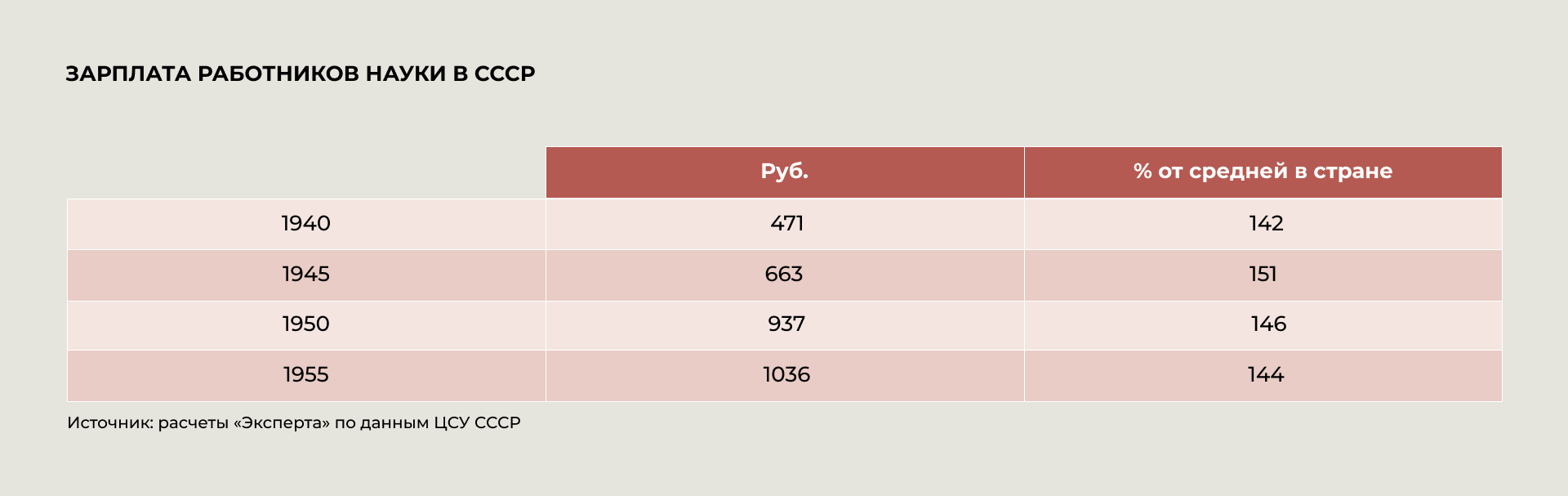

Зарплата ученых была самой относительно высокой. В среднем по стране рабочие и служащие получали в 1940 году 331 руб., тогда как научные работники — 471 руб., на 42% больше. В 1945 году разница выросла до 51%: 663 против 439 руб.

В 1947 году расходы на науку составили уже 0,97% национального дохода. К середине 1960-х, когда в СССР трудился уже каждый четвертый ученый мира, суммарные расходы на исследования выросли до 2,3% ВВП.

Сложившаяся в предвоенные годы система организации и управления научно-исследовательской работой оказалась способной адаптироваться к чрезвычайным ситуациям, отмечает ученый-историк Евгений Артемов. Благодаря системе планирования удалось в кратчайшие сроки пересмотреть тематику исследований и сконцентрировать усилия на решении ключевых проблем оборонного характера.

Наука в обороне

На второй день после начала войны президиум Академии наук СССР призвал направить всю энергию научных работников на выполнение задач по укреплению военной мощи страны и обеспечить всем необходимым исследования для нужд фронта.

Главным управляющим органом в стране стал Государственный комитет обороны (ГКО), который через специальные комиссии координировал и ключевые исследования. Академия наук в годы войны работала в эвакуации и переключилась на прикладные задачи, в частности в баллистике, оптике, металлургии, химии, радиолокации, медицине. Наркоматы обороны, вооружения, авиапрома, танковой промышленности имели сеть своих НИИ, КБ и заводов и усилились прежде гражданскими институтами.

При ГКО был учрежден пост уполномоченного по науке, которым стал председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР Сергей Кафтанов. В 1943 году академик Сергей Вавилов был назначен еще одним уполномоченным ГКО по науке. При нем создали научно-технический совет с крупными учеными, производственниками и военными в составе, который занимался оперативной координацией.

Важную роль в планировании и внедрении разработок играл Совет научно-технической экспертизы при Госплане СССР, созданный еще в 1940 году. Аналогичные структуры в виде научно-технических советов создавались при республиканских Госпланах и наркоматах.

В крупных городах при партийных и советских органах действовали комитеты ученых. Некоторые НИИ и КБ стали работать непосредственно на крупных авиационных, танковых, артиллерийских и других заводах.

К сентябрю 1941 года был разработан комплексный план работы АН в условиях войны. Он включал в себя 245 приоритетных тем, зачастую связанных с военным производством: новая взрывчатка, вооружения, боеприпасы, санитарные и лечебные средства, усовершенствование бронезащиты и т. д.

Широко развернулось массовое движение изобретателей и рационализаторов. В штаты отделов боевой подготовки фронтов были введены должности инженеров по изобретательству. В отдел изобретений наркомата обороны СССР только за период с 22 июня по 9 сентября 1941 года поступило 1446 секретных и 3727 несекретных разработок, в то время как за первую половину года их было 1422 и 3090 единиц соответственно, отмечает ученый-историк Анатолий Колесников.

За период войны было подано 24,2 тыс. заявок и выдано 7 тыс. авторских свидетельств и патентов, следует из данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Если в 1941 году подали 2,8 тыс. заявок, то в 1942 году — уже 4,9 тыс.

Госплан распространял ежемесячный бюллетень с подробной информацией об изобретениях. На фронтах в 1941–1945 годах внедрили более 100 тыс. рацпредложений и изобретений. В частности, в 1942 году — 7 тыс., в 1943-м — 22 тыс., в 1944-м — 47 тыс., согласно данным ФИПС.

Многие ученые ушли добровольцами на фронт. Из Московского университета записались в ополчение 3 тыс. ученых, из Ленинградского университета — более 2,5 тыс., пишет историк науки Борис Левшин. К осени 1941 года на фронт и в народное ополчение ушли свыше 2 тыс. из 4,7 тыс. сотрудников академических учреждений

«Советские ученые идут со своим народом, отдавая все силы борьбе с фашистскими поджигателями войны — во имя защиты своей Родины и во имя защиты свободы мировой науки и спасения культуры, служащей всему человечеству», — говорилось в обращении Академии наук СССР «К ученым всего мира» в июне 1941 года. Выражая общее настроение, академик Петр Капица сказал: «Нам всем хочется скорее перейти от слов к делу».

Победные открытия

«Почти каждая деталь военного оборудования, обмундирования, военные материалы, медикаменты — все это несло на себе отпечаток предварительной научно-исследовательской мысли и обработки», — вспоминал Вавилов. Фундаментальные исследования под его руководством помогли обеспечить нашу армию первоклассными дальномерами, стереотрубами и оптическими приборами. Ученый стал лауреатом множества премий и наград.

Ученых и изобретателей СССР за особые заслуги награждали орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В 1938 году в СССР появилось звание Героя Социалистического Труда, которое присваивали за выдающуюся новаторскую деятельность.

В 1939 году учредили Сталинскую премию за конкретные научные открытия и изобретения. Премия первой степени была очень большой — 100 тыс. руб., или 18 годовых зарплат обычного ученого

Первым награжденным Сталинской премией был физик Петр Капица. Он получил ее в марте 1941 года за открытие явления сверхтекучести гелия. Капица также придумал способ сжижения кислорода и в 1943 году создал турбодетандер — промышленную установку для сжижения. Жидкий кислород применялся в оборонном производстве для сварки и резки металла, для производства взрывчатых веществ группы оксиликвитов, а также требовался для лечения раненых. За годы войны ученый получил также три ордена Ленина и звание Героя Соцтруда.

Ученые помогали найти новые ресурсы, способы экономии и повышения эффективности производства. В августе 1941 года в Свердловске была создана комиссия АН СССР по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны страны, которую возглавил академик Владимир Комаров. Группа академика Андрея Бочвара в 1942 году создала цинковистый силумин — новый сплав для производства танковых и авиационных моторов. С его помощью внедрили скоростные способы плавки броневой стали, что помогло кратно увеличить выпуск военной техники.

Академик Николай Зелинский с учениками предложил новый метод получения толуола — эффективного вещества для взрывчатки. Существенно помог военной отрасли математик и инженер Сергей Христианович, проявивший себя в исследовании аэродинамики больших скоростей и повышении прочности самолетов. Он усовершенствовал реактивные снаряды «Катюши», уменьшив расход боеприпасов и увеличив плотность огня.

Не менее именитым был математик Мстислав Келдыш, который помог авиаконструкторам устранить проблемы с такими разрушительными явлениями, как флаттер (вибрации при высоких скоростях) и шимми (хаотичные колебания колес при взлете и посадке).

Трижды Героем Соцтруда стал авиаконструктор Сергей Ильюшин, который создал самый массовый в истории боевой авиации штурмовик — Ил-2. Этих машин было выпущено более 36 тыс.

Среди других выдающихся изобретателей — десятикратный кавалер ордена Ленина Александр Яковлев, создавший массовый истребитель Як-3, получивший в военные годы четыре Сталинские премии конструктор гаубицы калибром 152 мм и самоходных артиллерийских установок Федор Петров, конструкторы танков ИС и КВ Жозеф Котин и трижды Герой Соцтруда Николай Духов.

Не дождался заслуженной премии конструктор легендарного Т-34 Михаил Кошкин, скончавшийся в 1940 году. Созданная им вместе с конструкторами Николаем Кучеренко и Александром Морозовым машина стала не только самым массовым и непревзойденным танком своего времени, но и символом Победы. Он воплотил в себе такие новаторские решения, как наклонная броня, защищавшая от противотанковых средств, мощное вооружение, пробивавшее броню немецкий танков с расстояния 1,5–2 км, высокая маневренность и проходимость. На примере танка Т-34 можно проследить все стадии научно-технической реализации: анализ опыта — НИР (1937–1939) — ОКР (1939) — создание прототипа (А-32) и испытания (1939) — решение ГКО о запуске в серию (с 1939-го) — наращивание производства и его эвакуация (1940–1943) — обратная связь с фронтом — модернизация. «Танк Т-34 произвел сенсацию» и был «подлинным шедевром в истории развития военной техники», писали о нем немцы.

Среди сталинских лауреатов военных лет были и женщины, доля которых среди научных сотрудников достигла трети к 1939 году. Премию получили: первая женщина-академик РАН биохимик и физиолог Лина Штерн, создавшая концепцию гематоэнцефалического барьера, биохимик Милица Любимова и ее муж Владимир Энгельгардт за открытия в области механохимии мышц, физик Мария Большанина за исследование физики пластичности и прочности металлов и сплавов, паразитолог Полина Петрищева за изучение способов борьбы с энцефалитом, а также селекционеры Елизавета Ушакова и Елена Попова, которые вывели новые сорта овощей.

Советская «Госпожа Пенициллин» академик АМН СССР Зинаида Ермольева создала первый в СССР антибиотик — крустозин. Она вывела его в 1942 году из плесени, которую соскоблила со стен подмосковных бомбоубежищ. Борясь в Сталинграде с холерой во время войны, ученая обратила внимание на то, что многие раненые солдаты Красной армии умирали не от ран, а от заражения крови и инфекций. Антибиотик помог сократить смертность среди раненых и больных красноармейцев на 80%, а ампутации снизились на 25%. Свою премию она передала в Фонд обороны страны для строительства истребителя Ла-5 с ее именем на борту.

Поощрение и наказание

У советских ученых была не только масса возможностей для творчества, но и серьезная ответственность. За ошибки жестко, а порой и жестоко наказывали. Авиаконструктору Андрею Туполеву вышла боком скандальная поездка в США, после которой он заключил контракты на поставку авиамоторов по своему разумению, а не через правительственную контору «Амторг». Его вместе с коллегами арестовали в 1937 году по 58-й статье, обвинив в организации вредительства и шпионаже. В заключении Туполев работал в закрытом КБ НКВД — ЦКБ-29 («Туполевская шарага»), где создал массовый бомбардировщик Ту-2. Суд состоялся в 1940 году, и Туполев получил 15 лет. Но в июле 1941 года его освободили и сняли судимость. КБ Туполева спроектировало свыше 100 типов самолетов, 70 из которых запустили в серию. Конструктор стал трижды Героем Соцтруда и лауреатом четырех Сталинских премий.

Среди других обитателей «шарашек» были: авиаконструкторы Владимир Петляков, получивший премию за создание самолета Пе-2, Герой Соцтруда и создатель истребителей и бомбардировщиков Владимир Мясищев, конструктор жидкостных ракетных двигателей и дважды Герой Соцтруда Валентин Глушко, создатель ракетно-космических систем и дважды Герой Соцтруда Сергей Королев.

Королева арестовали в 1938 году вскоре после ЧП при испытании ракеты по статье 58 по обвинению в организации вредительства. В основу легли ложные доносы и выбитые у него показания. Он получил восемь лет и работал поначалу с Туполевым в ЦКБ-29, а с 1942 года — в ОКБ-16 при Казанском авиазаводе № 16. В июле 1944 года Королева досрочно освободили из заключения со снятием судимости и поручили воспроизвести немецкую ракету «Фау-2». С заданием он успешно справился: первая советская баллистическая ракета Р-1 полетела в 1948 году.

Вместе с ракетчиками ковали основу будущей ядерной триады страны и физики-ядерщики. Осенью 1942 года ГКО принял решение возобновить в СССР работы по урану, которые стали основой атомного проекта. Ставший впоследствии трижды Героем Соцтруда Игорь Курчатов был назначен научным руководителем проекта и секретной Лаборатории № 2 АН СССР. В 1944 году был создан первый в Европе атомный реактор и ускоритель тяжелых частиц. Когда в 1949 году была успешно испытана ядерная бомба, за ее создание, помимо Курчатова, Сталинской премии удостоили еще 177 участников атомного проекта СССР.

В июне 1945 года в Георгиевском зале Кремля прошло грандиозное торжество в честь 220-летия Академии наук. Орденами и медалями наградили 1465 сотрудников АН СССР.

За каждой наградой стоял самоотверженный труд большого числа ученых и специалистов. Коллективное творчество все шире проявляло себя в изобретательстве и науке.

Если в период 1918–1925 годов в стране на долю одиночек приходилось 98% всех изобретений и только 2% — на долю коллективов, то уже в 1951–1956 годах творческим коллективам принадлежало 83% разработок, следует из данных Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов

Превосходство на интеллектуальном фронте мировой войны было достигнуто Советским Союзом благодаря высокому уровню планирования научно-технического развития, массовому изобретательству и рационализаторству и не в меньшей мере миссии советского общественного проекта, нацеленного на научно обоснованное «творческое пересоздание мира», выражаясь словами академика Станислава Струмилина.

В гитлеровской Германии, желавшей порабощения других народов, еще до войны из-за расовых установок оказались разгромлены целые научные направления. Несмотря на традиционно высокий уровень немецкой науки, сотрудничество и координация между учреждениями оставались на низком уровне. Не было создано всеобъемлющей планирующей в государственном масштабе организации, которая бы возглавляла всю исследовательскую работу, отмечает Левшин. Гитлер настраивал себя и окружающих на скорое чудесное появление Wunderwaffe. Но вопрос о военной технике в руководстве страны был «самым запутанным и необнадеживающим».

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag