Пугающее развитие

«Непримиримость к нам капиталистического окружения вынуждает обратить сугубое внимание на... строительство такого хозяйственного комплекса, который обеспечивал бы нам и оборону, и дальнейший хозяйственный подъем „своею собственной рукой“», — писал первый председатель Госплана Глеб Кржижановский, представляя план первой пятилетки. Советский проект, нацеленный на преодоление отчужденности человека труда, позволил высвободить творческие силы народа и организовать его на «ударное» созидание. Но эти успехи подталкивали внешнего противника к реакции на возрастающую конкурентную угрозу своему благосостоянию, основанному на эксплуатации.

«Все, о чем нам врали большевики, оказалось правдой» — этот едкий интернет-мем стал особенно популярным в последние годы. Соединенным Штатам часто припоминают поддержку милитаризации Германии, задержку полноценной помощи союзникам или разработку уже в 1945 году планов ядерных бомбардировок СССР.

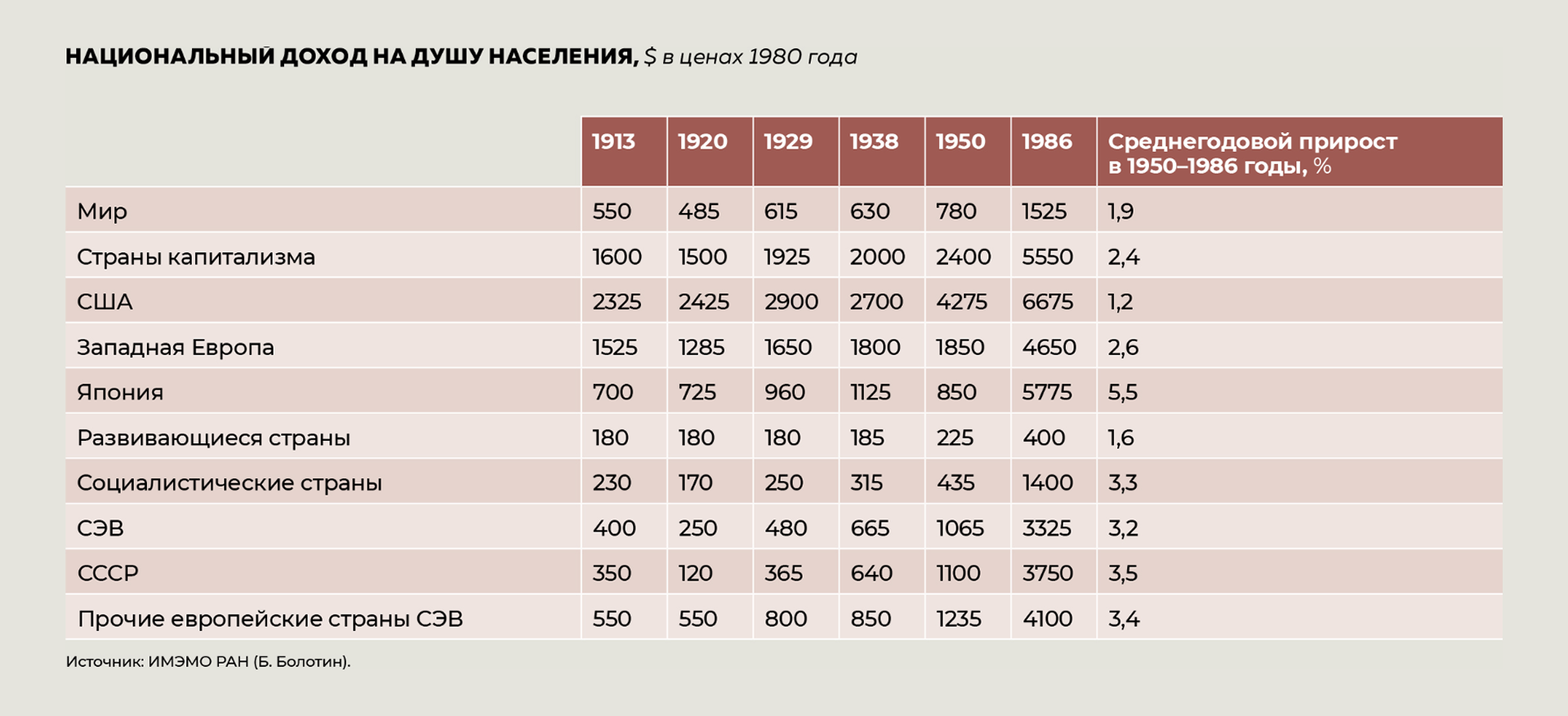

Потенциал развития советской экономики неспроста виделся на Западе весьма угрожающим. В феврале 1941 года Госплан приступил к разработке 15-летнего плана развития, который ставил целью догнать США по уровню развития к 1957 году. К сожалению, две из трех пятилеток в итоге отняла война. Но расчеты альтернативной динамики со смещением на десять лет показывают, что, будь годы мирными, цели пятнадцатилетки были бы вполне достижимы.

Ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Николай Симонов приводит архивные данные с подсчетами ЦСУ СССР, согласно которым общий экономический ущерб СССР в 1941–1947 годах составил 4734 млрд руб. в ценах 1940 года, или $893 млрд по курсу 1940-го. Для сравнения: национальный доход в 1940 году составил 386 млрд руб., а капиталовложения в среднем за третью пятилетку были по 40 млрд руб. в год. То есть общие потери оказались эквивалентны национальному доходу за 12 лет и более, чем 100 годам сталинских довоенных строек.

Как США и Великобритании, СССР в первые послевоенные годы пришлось столкнуться с проблемой спада в оборонной промышленности. В 1945 году производство упало на 12%, а в 1946-м — еще на 14%. Но хотя экономика СССР была военизирована сильнее, чем у западных стран, времени на конверсию ей потребовалось меньше. Важной частью четвертой пятилетки стал технический план с заданиями по внедрению новых технологий, полученных в качестве трофеев. Уже в 1948 году промышленность прибавила 20%, а к 1957 году выросла пятикратно.

Национальный доход превысил довоенный уровень в 1948 году, составив 448 млрд руб. Союз опередил в восстановлении западные страны и среди первых отменил карточную систему уже в 1947 году. В США нормирование отменили в 1945-м, в Германии — в 1948-м, в Японии и Франции — в 1949-м, в Великобритании — с 1950 года.

Несмотря на три войны, производительность труда в СССР росла в три раза быстрее, чем в Америке, а промышленность — в четыре раза быстрее. Особенно стремительными темпы были в 1950–1960-е годы

В этот период широко использовались экстенсивные факторы — в производство товаров и услуг вовлекалось примерно по 10 млн новых работников за пятилетку, осваивались доступные месторождения сырья в обжитых регионах страны. По мере исчерпания этих факторов темпы развития советской экономики снижались. Дополнительно возможности ограничивало то, что страна вынуждена была отвлекать немалые и порой лучшие ресурсы на защиту от военных угроз. Расходы бюджета СССР на оборону с 1950 по 1985 год превысили 500 млрд руб. в ценах 1965 года. За тот же период вложения в промышленность составили 975 млрд руб., в сельское хозяйство — 500 млрд руб., в жилье — 430 млрд руб., подсчитал исследователь из ИМЭМО РАН Борис Болотин.

Взаимопомощь вместо оккупации

В начале знаменательной встречи на Аляске госсекретарь США Марко Рубио обратил внимание на стиль министра иностранных дел Сергея Лаврова: «Мне нравится ваша рубашка». Путин тут же отреагировал с юмором: «Это намек? Он вам подарит!» Лавров пояснил президенту, что речь идет о его белом свитере с надписью «СССР». «Империалист!» — с улыбкой прокомментировал российский лидер.

Шутка президента тем забавнее, что Советский Союз был страной-антиимпериалистом. По крайней мере Советы считали своей миссией освобождение других стран от эксплуатации, но и вкладывали в своих союзников больше, чем получали взамен.

Ярким примером служит политика в отношении поверженной Германии. На Ялтинской конференции в феврале 1945 года СССР, который понес более 50% совокупного ущерба стран-союзников, определили полагающиеся ему репарации в размере $10 млрд при общей сумме $20 млрд. Но в итоге Советы не получили даже этой величины. По крайней мере комиссия Владимира Старовского оценила общую стоимость репарационных изъятий с августа 1945 года до 1950 года всего в $3,3 млрд, то есть меньше 0,5% потерь от войны.

При этом Советы, залатав дыры иностранным оборудованием, стали активно развивать производство в странах Восточной Европы. В Западной Германии экономика в 1951–1989 годах росла ежегодно по 4,3%. В «оккупированной» Советами ГДР ежегодный рост был по 4,5%, приводит данные экономист Карл Май.

Страны социализма в 1,5 раза опередили Запад по темпам роста после войны

Доля соцстран в мировом производстве выросла с менее чем 10% в 1939 году до 20% к 1950-му и 36% еще спустя десятилетие.

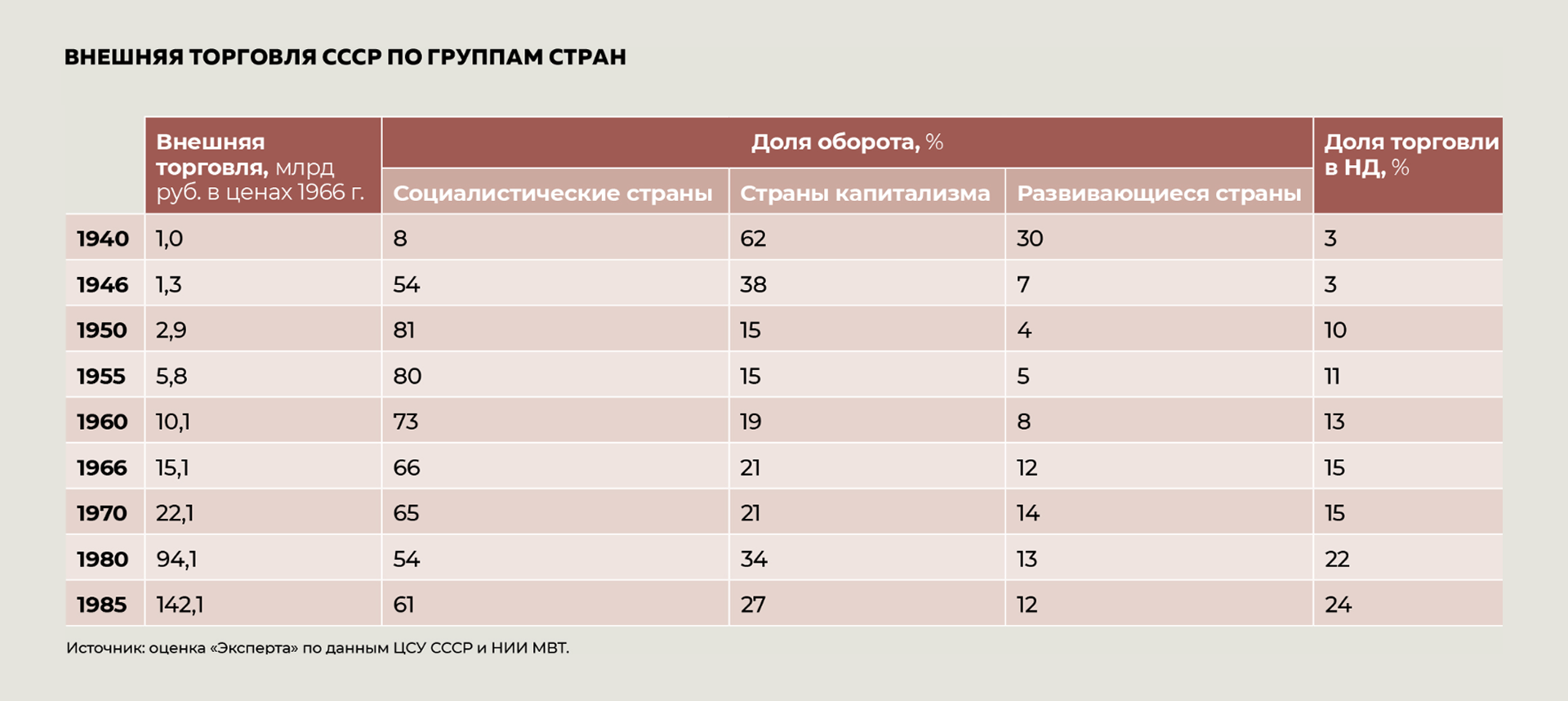

До войны основными торговыми партнерами СССР были Германия, США и Великобритания. На страны Запада приходилось в 1940 году 62% внешнеторгового оборота СССР. В 1946 году ситуация стала обратной: на страны капитализма приходилось уже 38% торговли, а страны социализма — 54%. К 1950 году доля дружественных народов в торговле выросла до 81%.

За послевоенное 20-летие внешнеторговый оборот СССР вырос в 12 раз. Прирост внешней торговли опережал развитие экономики: за 1946–1966 годы номинальный прирост был 13% и 10% ежегодно, оценивал член коллегии Министерства внешней торговли СССР Николай Орлов. Если в 1941 и 1945 годах доля внешней торговли в национальном доходе СССР была едва 3% национального дохода, то к 1950 году она выросла до 10%, а в 1975 году стала 20%.

Из страны-заемщика Советский Союз после Второй мировой войны стал крупным кредитором. За 1946–1966 годы СССР предоставил социалистическим странам кредиты на 10 млрд руб., на которые построили 800 предприятий и других объектов. Условия были весьма комфортными: ставка не превышала 2% годовых, а погашение производилось традиционными экспортными товарами стран-заемщиков. То есть на средства, получаемые в погашение кредитов, Советский Союз закупал необходимые ему товары. Помощь шла активно и странам Азии, Африки, 29 из которых получили кредиты на 4 млрд руб. на запуск 600 предприятий.

С укреплением экономики рубль в 1950 году сделали «золотым», а через два года появились идеи перевода взаиморасчетов между СССР и странами СЭВ на валюту с золотым содержанием. Сталин торопил ввести альтернативу доллару уже к 1955 году, что вызывало негативную реакцию мировых финансовых кругов и США, вспоминал тогдашний глава союзного Госплана Максим Сабуров.

Милитаризация плюс эксплуатация

За годы Второй мировой США преуспели больше всех. Экономический рост Штатов оказался наиболее стремительным за последние 125 лет: среднегодовые темпы были 6,6%. Объем производства в 1943 году был в США в 2,2 раза выше, чем в 1939-м, безработица снизилась с 19% до 1,2%.

Если Франция за 1939–1945 годы потеряла 49% ВВП, СССР — 18%, Великобритания — прибавила 17%, то США выросли на 84%, следует из оценки экономиста Марка Харрисона. Тогда как Советский Союз понес чудовищные материальные и людские потери, на территорию США не ступила нога вражеского солдата, не было разрушено ни одного дома.

Еще до войны США смогли скопить солидный золотой запас, который был равен половине от имевшегося у капстран. В 1949 году доля выросла до двух третей — с $12,8 млрд в 1937 году до $24,6 млрд, следует из данных Института экономики РАН. У Англии и Франции за это время он изрядно исхудал.

В 1944 году в результате укрепления финансового положения США доллар стал мировой резервной валютой в соответствии с Бреттон-Вудским соглашением. 44 страны согласились на создание МВФ и Всемирного банка и привязку своей валюты к доллару, который конвертировался в золото.

Способ обогащения и укрепления собственной экономики был отработан еще программой ленд-лиза. США оказали помощь 38 странам на $48 млрд, две трети из которых достались Великобритании. Сначала американские корпорации активно помогали милитаризации Германии, а затем зарабатывали на военных контрактах для правительства и его союзников.

У милитаризации был целый ряд негативных последствий. К 1945 году расходы США на оборону были в 11 раз выше, чем в 1941-м, и достигли 38% ВВП, следует из данных правительства страны. Дефицит бюджета достиг пика в более чем 26% ВВП и 69% расходов бюджета в 1943-м.

Другой важной тенденцией стала монополизация бизнеса. Всего несколько корпораций контролировали к 1949 году более двух третей американского производства алюминия, меди, сельхозмашин, мяса и резины. Доля лидера автомобильной отрасли США General Motors достигла 50% рынка к 1950 году.

Доля созданного трудом национального дохода, что доставалась владельцам корпораций, увеличилась в США с 46% до войны до 58% в 1951-м, в Англии — с 55% до 60%, а Германии — с 50% до 65%. Доходы населения «облагались» высокой инфляцией, что подрывало покупательную способность, отмечал профессор экономики Университета Аризоны Прайс Фишбэк.

Сворачивание военного сектора в США забуксовало, а промышленная рецессия в 1946 и 1948–1949 годах оказалась болезненной. Если в СССР переход на мирные рельсы позволила оперативно провести общегосударственная система планирования, то в США корпорации не торопились отказываться от сверхприбылей, а правительство — от допинга для экономического роста.

Дрессированная Европа

Экономики большинства европейских стран восстанавливались медленно, безработица и нехватка продовольствия приводили к протестам в ряде стран. В марте 1947 года президент США Гарри Трумэн изложил в послании Конгрессу внешнеполитическую программу, которая предусматривала выделение в 1947–1948 годах $0,4 млрд помощи Греции и Турции под предлогом «коммунистической угрозы». Доктрина Трумэна положила начало оказанию широкой военной помощи другим странам, сопровождавшемуся созданием сети военных баз на чужих территориях.

В июне 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл предложил программу помощи восстановлению и реконструкции Европы. «Если американскому капиталу предоставить полную свободу действий в малых государствах, разоренных и ослабленных войной, он скупит местную промышленность, присвоит себе более привлекательные предприятия и станет хозяином в этих малых государствах», — отреагировал Вячеслав Молотов.

Помощь предоставлялась на основе двусторонних соглашений, по которым страны должны были развивать «свободное предпринимательство», поощрять частные американские инвестиции, снижать тарифы, поставлять в США дефицитные товары, обеспечивать финансовую стабильность, отчитываться об использовании получаемых средств.

Общая сумма ассигнований по так называемому плану Маршалла за 1948–1951 годы составила около $13 млрд, в основном в виде субсидий, а также кредитов. Основная доля пришлась на Великобританию ($3,3 млрд), Францию ($2,5 млрд), ФРГ ($1,4 млрд) и Италию ($1,2 млрд). В структуре товаров преобладали продовольствие, хлопок, техника и топливо.

Подсчеты западных экономистов показали, что финансовый вклад плана Маршалла составил едва 3% национального дохода стран-реципиентов. Более значимы были его политические последствия

Он стал прологом образования блока НАТО, и благодаря ему удалось сорвать возможную победу коммунистов на выборах в Бельгии, Франции, Италии и других европейских странах. В 1951 году план Маршалла заменили Законом о взаимной безопасности, который предполагал выделение одновременно и экономической, и военной помощи в размере около $7,5 млрд ежегодно до 1961 года.

Если в 1937 году экспорт из США составлял $3,4 млрд, то в 1947 году был почти в пять раз выше — $15,4 млрд. Вес Штатов в совокупном экспорте капстран вырос с 13% до 32%. Доля импорта из США выросла с 8,5% до 16% в странах Бенилюкса, с 11% до 21% — в Италии и с 5% до 21% — в ФРГ.

Пользуясь ослаблением своих младших партнеров и конкурентов — английского, французского, испанского империализма, США вытесняли их капиталы из бывших колоний. В то время как размер американского капитала, помещенного за границей, возрос с $12,5 млрд в 1939 году до $36,1 млрд, в 1951-м, общий объем британских капиталовложений сократился с £3,5 млрд до £2 млрд. Доля Штатов в импорте Индии выросла с 7% в 1937-м до 19% в 1947-м и 34% в 1951-м. Доля американского импорта в Иране выросла за 1937–1951 годы с 9% до 26%, Индонезии — с 10% до 20%, Израиле — с 9% до 31%.

Действующие в колониях монополии за бесценок скупали сырье и сельхозтовары: медь — в Чили, олово — в Боливии, нефть — в Венесуэле, железную руду и кофе — в Бразилии, урановую руду — в Африке. Это позволяло им стремительно наращивать прибыли. Так, международный трест Lever Brothers & Unilever за один 1950 год прибавил 63%, британская монополия Ceylon Tea Plantations — 123%, британская компания по добыче каучука в Малайе United Sua Betong — 461%.

Торговые отношения Советов с капиталистическими странами в первые годы после войны поначалу оживились. Товарооборот в 1946 году составил 491 млн руб., а в 1948-м — 679 млн руб. В 1945–1948 годах были заключены новые торговые договоры и соглашения с рядом западных страны, в частности Швецией на поставку техники на 1 млрд шведских крон. Активно поднималась на посредничестве в торговле между западными странами и СССР Финляндия: товарооборот с ней вырос к 1951 году по сравнению с 1938 годом в девять раз, а в 1953 году еще удвоился.

Но благоприятный период был вскоре прерван в связи с развязыванием США холодной войны и политикой торговой дискриминации в отношении соцстран.

В начале 1947 года США прекратили отгрузки в СССР товаров, которые были заказаны по ленд-лизу, но не дошли. Значительная часть оборудования была некомплектна и не могла быть должным образом использована

А с 1 марта 1948 года США ужесточили экспортный контроль и в 1951-м денонсировали торговое соглашение о режиме наиболее благоприятствуемой нации, а также запретили ввоз ряда советских товаров. Были денонсированы торговые соглашения и с другими соцстранами.

Но по мере восстановления хозяйства стран социализма они становились все более привлекательными рынками сбыта. Поэтому реакционная политика торговых запретов стала постепенно уступать место деловому взаимовыгодному сотрудничеству с конкретными фирмами. В 1961 году на XXII съезде КПСС провозгласила программу «мирного сосуществования», и дело пошло быстрее. В 1964–1966 годах Англия, Франция и Италия разрешили своим банкам долгосрочное кредитование Внешторгбанка СССР для заказов оборудования почти на 1 млрд руб. В частности, у итальянского Fiat благодаря этому удалось закупить автомобильный завод, наладивший выпуск «Жигулей» — самой популярной в СССР марки легковых автомобилей — и работающий по сей день.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag