Ключевой эффект ставки

Механизм ГЧП в России обладает значительным потенциалом. Сегодня разрыв между бюджетными возможностями и потребностью в инфраструктуре огромен — он исчисляется триллионами рублей, считает генеральный директор фонда «Кристалл роста» Александр Крутиков. По оценке ВТБ, дефицит финансирования инфраструктуры в России (то есть стоимость проектов, не покрываемая бюджетными источниками) может составить от 1,3 трлн до 13,6 трлн руб. к 2035 году.

Но несмотря на потребность в частных деньгах, механизм ГЧП сейчас сильно буксует. Раньше наблюдался стабильный рост числа проектов и инвестиций с помощью ГЧП, но в последние полтора-два года произошло их «резкое уменьшение», отметил управляющий партнер, руководитель практики по инфраструктуре и ГЧП адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Денис Качкин. Основных причин пять:

- рост ключевой ставки Банка России;

- введение бюджетных ограничений для регионов и муниципалитетов (для дотационных субъектов лимит расходов на ГЧП ограничивается 10% от годовых доходов бюджета);

- «повышенное внимание» со стороны контролирующих органов;

- бюрократические барьеры и «чрезмерные» требования к инвесторам;

- недостаточная скоординированность мер поддержки.

По уровню влияния перечисленных факторов на реализацию ГЧП наибольшее имеет ужесточение денежно-кредитной политики, солидарны опрошенные «Экспертом» аналитики. Долгий период высокой ключевой ставки сформировал три тренда в сфере ГЧП:

- Изменение экономики проектов

Если в 2023 году, по данным компании «Технологии Доверия», при заключении ГЧП частные инвесторы ориентировались на показатель ожидаемой доходности на уровне 15–25% и период окупаемости в 5–15 лет, то в текущих условиях параметры «склонны меняться», утверждает заместитель директора департамента финансирования инфраструктуры ВТБ Андрей Зинченко. «Ожидаемая доходность инвесторов (IRR) растет, в то время как чистая приведенная стоимость проекта (NPV) снижается, а период окупаемости инвестиций (PB) увеличивается», — отметил он.

Высокая ключевая ставка поставила на паузу значимую долю инфраструктурных проектов, которые находились в процессе подготовки и согласования, подтверждает директор юридической практики компании «Технологии Доверия» Анна Батуева. «На этом фоне некоторые регионы заявляют о полном отказе от ГЧП как инструмента создания инфраструктуры, а другие рассматривают варианты досрочного прекращения или иной реструктуризации значительно увеличившихся бюджетных платежей на обслуживание привлеченного финансирования», — указала Батуева.

- Изменение структуры финансирования

Сегодня для компенсации удорожания проектов требуется либо высокий уровень коммерческой привлекательности, либо значительные субсидии из бюджетов, говорит директор департамента по ГЧП ГК «Нацпроектстрой» Екатерина Ермакова. «Особенно остро стоит проблема невозможности привлечения внебюджетных средств по стоимости, на основании которой рассчитывалась финансовая модель проекта на стадии разработки», — отмечает она.

- Государственно-государственное партнерство

Среди основных частных инвесторов в ГЧП всегда присутствовал как собственно частный бизнес, так и компании, аффилированные с госсектором, но формально также считающиеся частными, говорит Качкин. Однако в текущих рыночных условиях соотношение игроков сильно поменялось в сторону последних, констатирует управляющий партнер компании «Пионеры ГЧП» Дарья Годунова.

По словам Качкина, на практике встречаются даже такие случаи, когда публичная сторона заключает соглашение со своим же государственным унитарным предприятием (ГУП). «Также в последнее время развивается практика вовлечения в ГЧП-соглашения дочерних структур, полностью зависимых от публичной стороны, таких как региональные корпорации развития и аналогичные им институты», — утверждает Качкин. В результате в обиходе появилась новая аббревиатура — ГГП (государственно-государственное партнерство), заключил эксперт.

детали

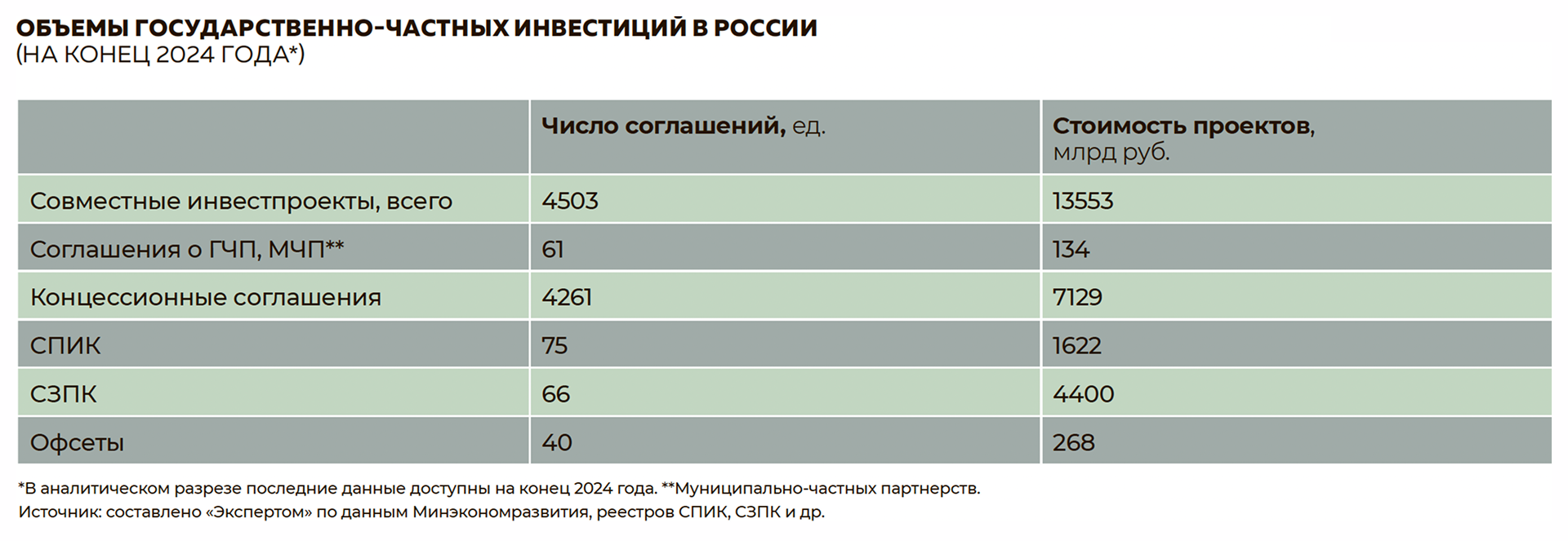

Кроме ГЧП и концессий, в России действует ряд других похожих форматов партнерства государства и бизнеса в сфере инвестиций. В частности, специальные инвестиционные контракты (СПИК), региональные инвестиционные контракты (РИП), соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), офсетные контракты (офсеты), контракты жизненного цикла (КЖЦ), договоры аренды с инвестиционными обязательствами, долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей, корпоративные формы привлечения внебюджетных средств в развитие общественной инфраструктуры и др.

Новая модель партнерства

Новую роль государства в ГЧП-проектах будет выполнять ВЭБ.РФ: институт развития уже является одним из крупнейших инвесторов в совместные проекты государства и бизнеса, центром экспертизы (на базе Национального центра ГЧП), а также стратегическим партнером правительства по работе с внебюджетным финансированием. В дальнейшем ВЭБ.РФ может стать «квалифицированным заказчиком» для государства по подготовке, отбору, проведению экспертизы и привлечению финансирования в проекты ГЧП, а также проектным офисом в интересах правительства, указано в стратегии развития института развития до 2030 года.

Для снижения случаев несправедливого распределения рисков по крупным проектам ГЧП и более эффективного использования бюджетных средств все проекты стоимостью свыше 3 млрд руб. будут проходить оценку ВЭБ.РФ, рассказали в Минэкономразвития. Такая экспертиза станет обязательной для проектов в дотационных регионах — и отрицательное заключение ВЭБ.РФ будет останавливать проект, поскольку после его вынесения регионы не смогут дать свою положительную оценку. В регионах-донорах заключения будут носить рекомендательный характер.

«ВЭБ исторически выступал одним из активных участников концессий и ГЧП, в рамках исполнения поручений президента сформированная экспертиза будет задействована на всех уровнях реализации крупных проектов, — отмечает управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Киревнин. — Это и анализ инициатив федерального уровня по запросу Минэкономразвития, и работа с крупнейшими проектами в регионах — с внедрением единой логики оценки».

детали

Плюсы и минусы

Что дает участие в ГЧП:

- Доступ к масштабным проектам, реализация которых была бы невозможна без участия государства.

- Разделение рисков — государство может компенсировать негативный эффект от изменений в законодательстве, гарантировать инвестору получение базового дохода.

- Широкий спектр мер господдержки — ГЧП-проектам доступны налоговые и иные льготы в рамках СЗПК, СПИК 1.0/2.0, а также льготное фондирование в рамках «Фабрики проектного финансирования», кластерной инвестиционной платформы, льготные займы от Фонда развития промышленности и т. д.

- Стабильный денежный поток — долгосрочные контракты с государством обеспечивают предсказуемый денежный поток на протяжении всего срока действия соглашения.

Трансформация финансовой модели

Возможности банков по финансированию капиталоемких проектов сильно ограниченны, утверждает Крутиков. «Банки не являются институтами проектного финансирования, в кредитование длинных проектов идут неохотно — по всей стране есть лишь несколько банков, у которых появились такие компетенции», — отмечает эксперт.

В этих условиях необходимо скорректировать механизм финансирования ГЧП-проектов. Респонденты «Эксперта» выделяют следующие возможные изменения:

- Расширение финансирования за счет фондового рынка

На фондовом рынке есть аппетит к ГЧП-проектам, особенно среди квалифицированных инвесторов, утверждает Крутиков. В качестве альтернативы классическому банковскому финансированию могут выступать так называемые REIT-фонды (Real Estate Investment Trust), или акционерные фонды недвижимости, которые будут выпускать акции под ГЧП-проекты, считает он.

Эффективным источником финансирования ГЧП-проектов могут стать проектные облигации, считает Батуева. Выпускать их целесообразно на стадии эксплуатации, когда «выполнены все инвестиционные работы, то есть для инвесторов отсутствует риск неплатежа».

Однако рыночные инвесторы демонстрируют пока слабую заинтересованность в участии в проектном риске, писали аналитики «Эксперт РА». «Если будут созданы дополнительные стимулы для финансирования [через облигации], в том числе средств фондов (например, за счет сниженных налогов), это может повысить привлекательность ГЧП-проектов как объектов инвестирования», — допустила Батуева.

- Субсидирование опционов в ГЧП-проектах

Опцион применяется при использовании кредитных продуктов с плавающей ставкой, этот механизм предполагает право держателя опциона получить от продавца компенсацию разницы между зафиксированной в опционе ключевой ставкой ЦБ и фактической ключевой ставкой на дату расчета, отмечает Ермакова. «Такая мера поддержки позволит спрогнозировать и зафиксировать максимальную процентную нагрузку по проекту во времена волатильности кредитного рынка», — прогнозирует она.

- Либерализация нормативов для банков

Для концессионных инфраструктурных проектов сегодня действуют высокие нормы резервирования капитала: банки, финансирующие проекты ГЧП, применяют к таким кредитам коэффициент потребления капитала от 80% до 130%, указывает Зинченко. Снижение этих нормативов могло бы повысить интерес банков к предоставлению такого финансирования, полагает он.

цифры

ГЧП — основные показатели

- Эксплуатируются или успешно завершены: 4,4 тыс. концессионных соглашений и соглашений о ГЧП;

- сумма инвестиций: 7,4 трлн руб., из них 5,4 трлн руб. — частные средства;

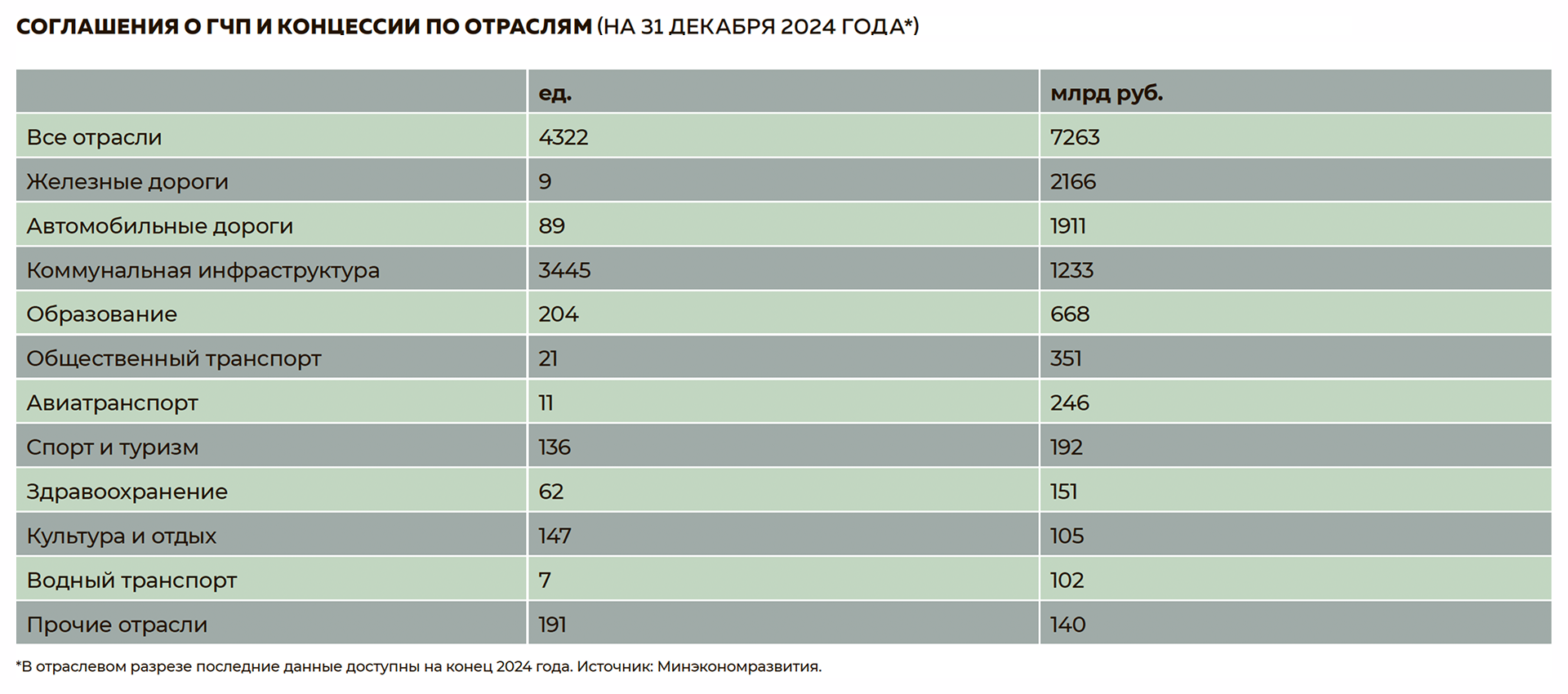

- отраслевое распределение вложений:

- транспортная сфера (ВСМ, проекты по платным автодорогам и горэлектротранспорту) — 65% всех инвестиций;

- сфера ЖКХ — 19% всех инвестиций;

- социальная сфера (строительство кампусов и школ) — 15% от всех инвестиций.

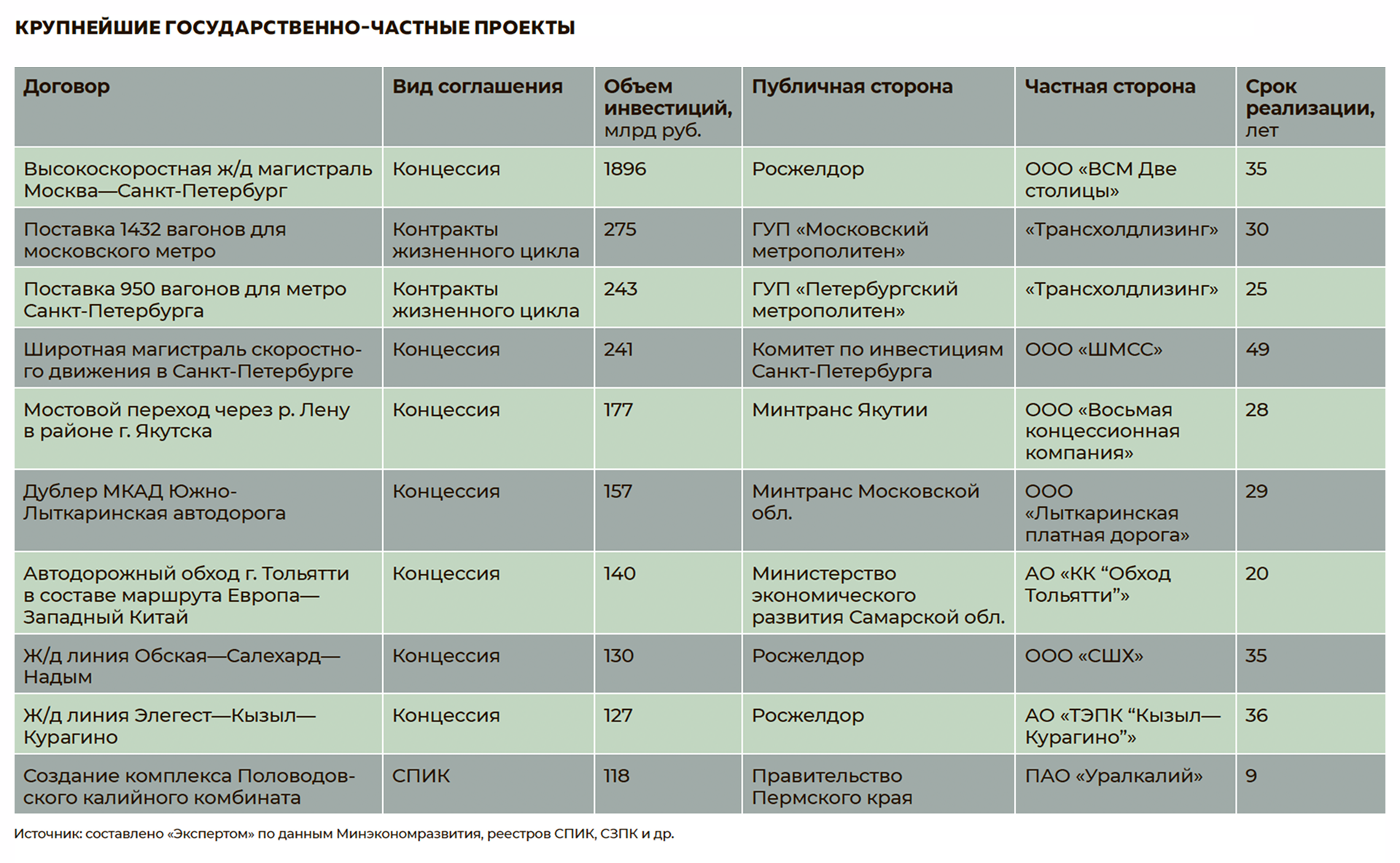

Примеры наиболее крупных проектов: ВСМ Москва — Санкт-Петербург (1,9 трлн руб.), широтная магистраль в Санкт-Петербурге (241 млрд руб.).

Данные Минэкономразвития по состоянию на 1 июля 2025 года.

Международные уроки для России

В мире есть много примеров успешных ГЧП-проектов, которые бесспорно приносили пользу и вдохновляли на новое, отмечает Годунова. «Это тоннель под проливом Ла-Манш (Великобритания и Франция), Диснейленд (Франция), мусоросжигательный завод Шпиттелау (Австрия), мост „Васко да Гама“ (Португалия), опыт основателя Space X Илона Маска в космосе, наконец», — указала эксперт.

Исторически лидером в сфере ГЧП считалась Великобритания, с 1990-х годов активно внедрявшая механизм так называемой частной финансовой инициативы (PFI), говорит Качкин. Ее главное предназначение — в привлечении частных компаний к созданию и эксплуатации объектов производственной и социальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности.

Механизм PFI выглядит следующим образом: частная сторона, победившая в открытом конкурсе, создает специальную проектную компанию (SPV), которая финансирует, проектирует, строит, эксплуатирует объект договора и управляет им (при этом собственником объекта, как правило, выступает государство). Первоначальные инвестиции осуществляются за счет акционерного капитала и заемных средств, которые предоставляются как владельцами SPV, так и частными компаниями-кредиторами. Возврат акционерного и долгового капитала происходит с началом эксплуатационной стадии за счет выплат из бюджета.

Однако уже больше 15 лет программа PFI заморожена: проекты оказались слишком дорогими для бюджета в долгосрочной перспективе (из-за высоких процентов кредиторам и инвесторам), накопились значительные отложенные обязательства, отметил Качкин. «Урок для России: нужен баланс публичных и частных интересов, прозрачность реальной стоимости проекта для бюджета на весь срок», — указывает эксперт.

России целесообразно присмотреться к опыту Австралии и Канады, где сильно развиты независимые экспертные центры в сфере ГЧП, считает Качкин. Например, в Канаде работает совет по государственно-частному партнерству (The Canadian Council for Public-Private Partnerships) — он занимается информационным консультированием, аналитикой и распространением лучших практик ГЧП. «Это полноценный институт развития, нацеленный на продвижение инструмента и содействие участникам рынка. Отсутствие активного промоутера и центра консолидации для ГЧП в России негативно сказывается на механизме ГЧП, особенно когда он подвергается испытаниям на прочность», — говорит Качкин.

Во всем мире в ГЧП-проектах принимают участие в том числе зарубежные инвесторы, и России стоит задуматься об их привлечении, считает Крутиков. Он привел в пример модернизацию Суэцкого канала, которая осуществлялась в рамках государственно-частного партнерства с привлечением средств зарубежных банков и инвесторов. Однако механизмов, которые могли бы обеспечить доступ иностранных денег в ГЧП-проекты по всей стране, на данный момент нет.

регламент

Как заключить контракт государственно-частного партнерства

Инициатором реализации проекта в рамках ГЧП может выступать как государство, так и бизнес. На первом этапе инициатор формирует предложение о реализации ГЧП-проекта (должно включать такие обязательные параметры, как финансовая модель проекта, социально-экономический эффект от его осуществления, потенциальные риски) в уполномоченный орган (на федеральном уровне это Минэкономразвития). В течение 90 дней он рассматривает заявку и выносит заключение — если вердикт положительный, в срок до 30 дней решение о реализации проекта должно принять правительство/высший орган исполнительной власти субъекта/глава муниципалитета. При этом положительное заключение уполномоченного органа не гарантирует реализацию ГЧП-проекта, обращали внимание в Минэкономразвития.

На втором этапе происходит проведение конкурса (в случае, если инициатором выступила частная сторона, сначала размещается предложение на сайте torgi.gov.ru, а конкурс проводится лишь при поступлении заявок от третьих лиц). Он может проходить как в открытом, так и закрытом формате, если сведения об объекте соглашения составляют гостайну. Если подано менее двух заявок, конкурс считается несостоявшимся. Соглашение заключается с победителем.

При этом на инициатора ГЧП-соглашения со стороны бизнеса накладывается ряд обязательных требований, а именно:

- наличие банковской гарантии (не менее 5% прогнозируемого финансирования);

- отсутствие решения о банкротстве или административном приостановлении деятельности;

- отсутствие недоимок по налогам и иным обязательным платежам.

Что важно учесть в проекте:

- Длительный срок окупаемости (в среднем, по данным Минэкономразвития, ГЧП в России заключаются на срок 13 лет).

- Высокие транзакционные издержки. Подготовка проекта, получение согласований и юридическое сопровождение требуют значительных временных и финансовых затрат.

- Бюрократизм и сложности в согласовании. Длительные процедуры согласования с различными государственными органами могут быть трудоемкими и непредсказуемыми.

Выгоды от партнерства

Реализация ГЧП-проектов должна обеспечивать баланс интересов сторон: государства, инвестора и кредиторов. Для государства партнерские проекты выгоднее, например, госзаказа, говорит Годунова. «Все работы разыгрываются одним контрактом, и эксплуатация на инвесторе — это значит, что халтурить будет невыгодно», — аргументирует она.

Для кредитных организаций ГЧП тоже привлекательно: по словам Годуновой, банки сейчас более охотно выдают кредиты именно под ГЧП-контракты, так как процентная ставка по ним субсидируется государством.

Для частных инвесторов этот механизм в целом также выгоден, но прежде чем принять решение о начале проекта, нужно взвесить «за» и «против», говорят опрошенные «Экспертом» специалисты.

Сегодня у бизнеса есть запрос на новую роль государства как партнера, который в рамках юридически защищенного механизма — механизма ГЧП — может разделить с ним и инвестиционные затраты, и ключевые риски, говорит старший управляющий партнер ВЭБ.РФ по ГЧП Павел Селезнев.

Он привел в пример федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов», в котором предусмотрено бюджетное плечо для софинансирования аэродромной инфраструктуры и увеличения авиационной подвижности населения по поручению президента.

Также с 1 сентября 2025 года внедрен дополнительный механизм, который направлен на привлечение частных инвестиций в реализацию концессионных проектов по развитию аэродромной инфраструктуры, — инфраструктурный сбор. Поправки для запуска этого механизма разработаны Минтрансом России и Росавиацией при участии ключевых игроков рынка управления аэропортами, а также ведущих финансирующих организаций, включая ВЭБ.РФ.

рейтинг

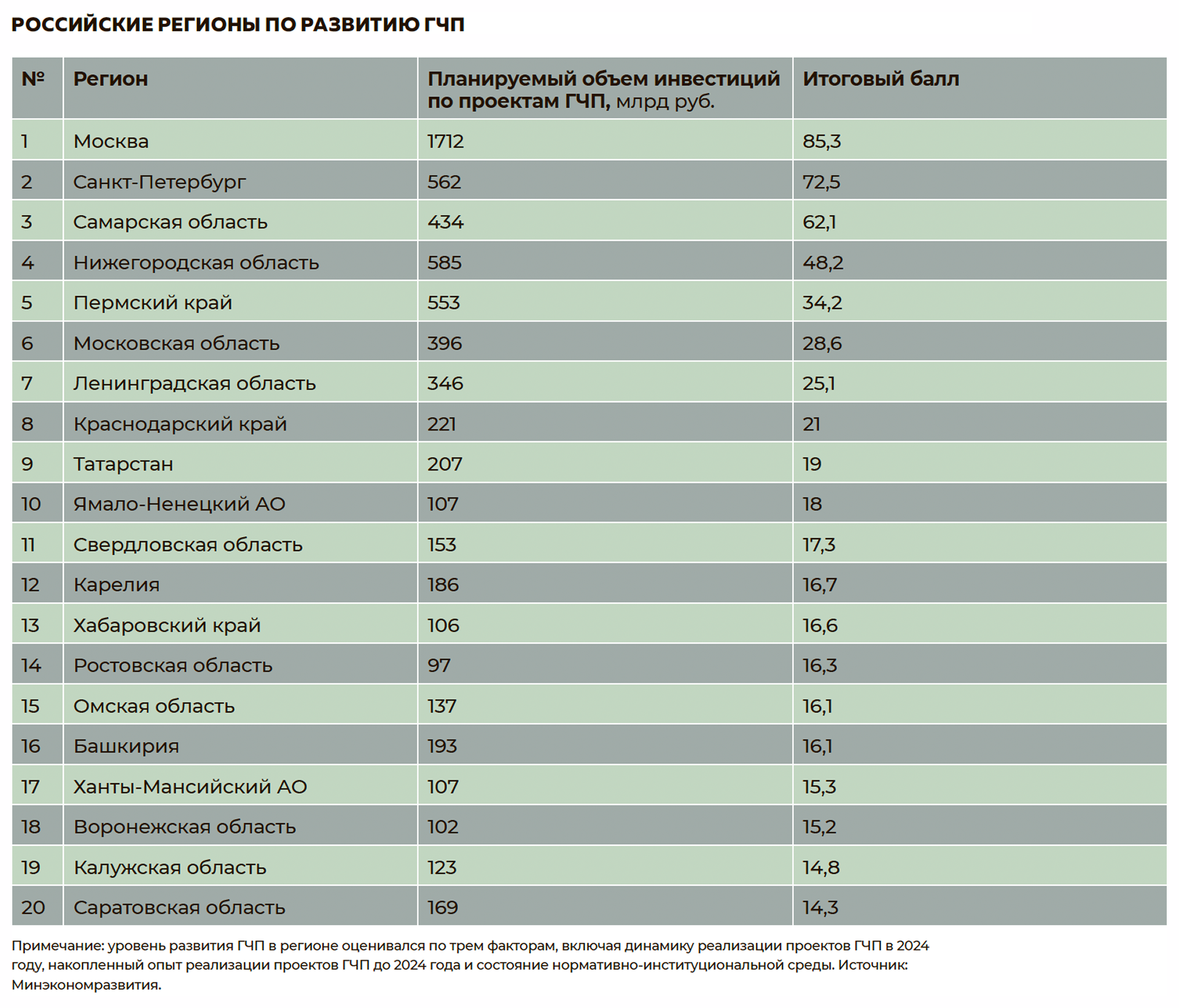

Минэкономразвития ежегодно составляет рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП. Позиции в рейтинге формируются из оценки трех факторов: динамики реализации проектов ГЧП за прошедший год, опыта создания таких проектов, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты ГЧП.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag