Лидеры и отстающие

Саратовская область возглавила рейтинг ЦСР, набрав 15 баллов. Они сложились из максимальных оценок по каждому из пяти критериев.

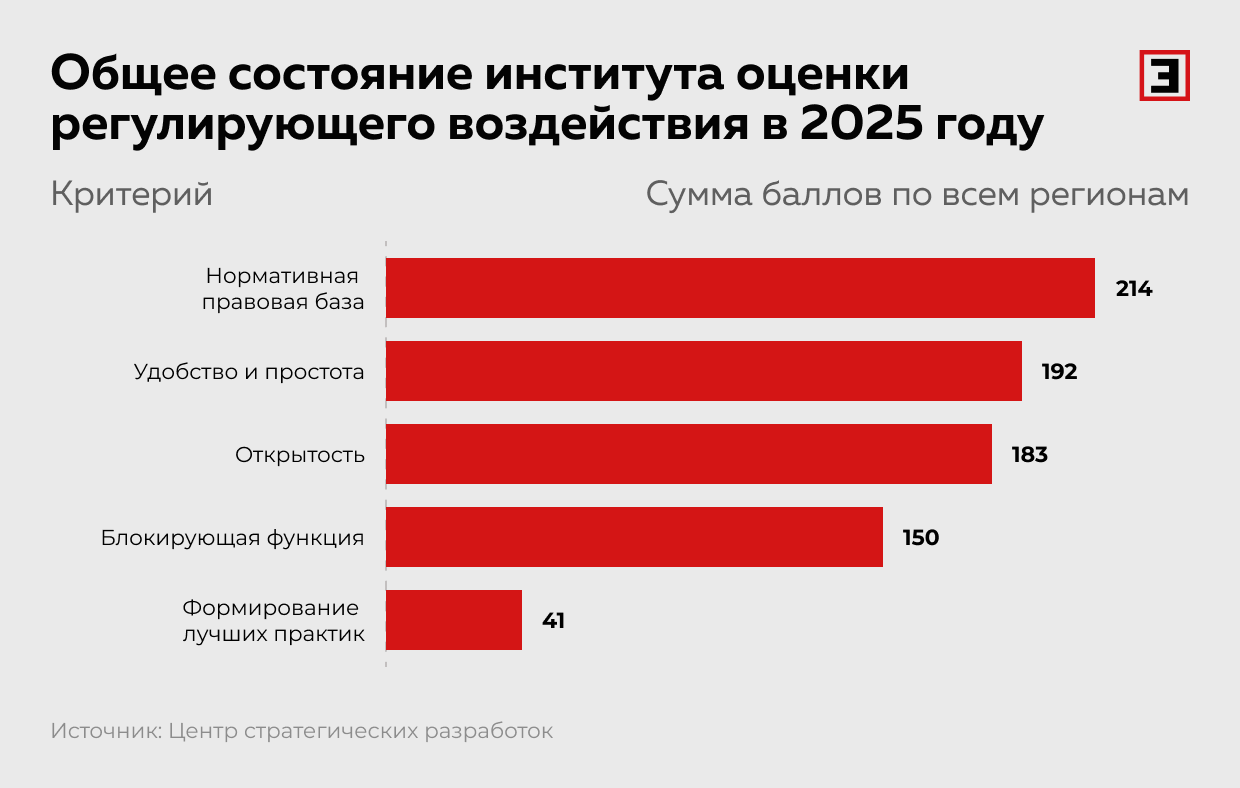

Оценивались удобство и простота взаимодействия с интернет-ресурсами, на которых проводится ОРВ (региональные аналоги федерального портала проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. — «Эксперт»), открытость сведений о проведении такой оценки, возможность приостановки или отклонения проектов с негативными эффектами. Четвертый критерий — лучшие практики, то есть наличие «самоанализа» и возможностей тиражировать успешный опыт других регионов. Пятый — наличие и качество нормативных актов, которые регулируют саму процедуру ОРВ.

Директор Центра институционального развития контрольной (надзорной) деятельности ЦСР Павел Новиков пояснил «Эксперту», что учитывалась полнота и корректность таких актов, а также то, насколько отработана публикация и актуализация документов на официальных онлайн-ресурсах. «Максимум баллов выставляли, если в нормативно-правовом акте [регулирующем проведение ОРВ] прописаны все процедуры, а все акты размещены на профильных сайтах», — уточнил Новиков.

В первую группу (11–15 баллов), которую возглавляет Саратовская область, вошли 27 из 85 анализируемых регионов (исключая четыре новых региона РФ). Эти субъекты Федерации, как отметили аналитики, продемонстрировали высокие показатели по всем пяти критериям. По 13 баллов набрали Краснодарский край, Ленинградская, Новгородская, Сахалинская и Тюменская области, за ними расположились Москва и Санкт-Петербург с 12 баллами. Отличительная особенность этой группы — максимум у каждого из регионов за оценку о наличии нормативных документов по части ОВР.

Во вторую группу (7–10 баллов) попали 45 субъектов «с хорошими результатами и потенциалом к дальнейшему развитию». В ней есть регионы, набравшие ноль баллов по одному или сразу нескольким критериям. Например, Алтайский край не получил ни одного балла за применение и распространение лучших практик.

К третьей группе (4–6 баллов) ЦСР отнес регионы, продемонстрировавшие «средние результаты, требующие внимания и поддержки». Первое место в группе занял Красноярский край с 6 баллами. Это единственный регион в этой группе, заслуживший какое-то количество баллов по каждому из критериев.

Как улучшить нормотворческий процесс

Институт ОРВ стал неотъемлемой частью современной регуляторной политики, отметил в беседе с «Экспертом» Павел Новиков из ЦСР. Несмотря на то что прогресс в этом вопросе «очевиден», всегда есть куда стремиться, чтобы ответить на современные вызовы, считает он.

Авторы рейтинга сформулировали семь предложений — как улучшить институт ОРВ. Ключевая инициатива заключается в том, чтобы создать единый портал ОРВ, который позволит публиковать локальные (региональные) законопроекты и представленные на них заключения бизнеса и экспертов. Кроме того, ЦСР выступает за повышение вовлеченности физлиц в процесс обсуждения региональных нормативных актов — аналитики предлагают разрешить им комментировать, голосовать за или против, получать персональные уведомления об изменении статуса проекта документа.

Еще одна рекомендация касается внедрения искусственного интеллекта, который, по мнению аналитиков ЦСР, мог бы «анализировать замечания и прогнозировать регуляторные риски». Авторы рейтинга считают, что нужно активнее распространять лучшие практики. Также, по их мнению, необходимо разработать методические рекомендации для регионов по самой процедуре ОРВ, запретить принятие нормативных правовых актов с отрицательными заключениями, если проект документа не проходил дополнительной независимой экспертизы. Такой инструмент, как блокирующий механизм, позволит создать «период остужения» для более глубокой проработки законодательных инициатив, пояснил Новиков.

Региональные пробелы

Проблема ОРВ в отношении законопроектов заключается в том, как эту процедуру позиционируют в нормотворческом процессе, подчеркнул в беседе с «Экспертом» ведущий научный сотрудник Центра технологий госуправления РАНХиГС (Президентской академии) Алексей Ефремов. В качестве негативного примера он привел действующий регламент Госдумы, предусматривающий возможность проведения ОРВ для законопроектов только после второго чтения. «То есть тогда, когда они уже фактически приняты. В третьем чтении каких-либо изменений, как правило, уже не предусматривается», — резюмировал Ефремов.

Региональная практика весьма разнообразна — это показывают как исследование ЦСР, так и ежегодные рейтинги Минэкономразвития, продолжил Ефремов. Он напомнил, что, по данным такого рейтинга за 2024 г., 86% заключений ведомства об ОРВ оказались положительными, — и это можно оценивать как факт совершенствования качества регуляторной политики в регионах. С другой стороны, по данным министерства, лишь 29% сводных отчетов содержат финансовую оценку законопроектов.

Кроме процедуры ОРВ, которая проводится на этапе разработки и принятия документа, существует процедура оценки фактического воздействия (ОФВ). Она проводится уже по результатам действия нормативного акта. Результаты, как выразился Ефремов, сильно контрастируют с ОРВ: доля положительных заключений при ОФВ составляет лишь 48% при том, что финансовую оценку содержат уже 44% заключений. Он подчеркнул, что как только при анализе «имеют место реальные количественные расчеты», результаты эффективности нормативных правовых актов становятся заметно хуже.

В мае 2025 г. министр экономического развития Максим Решетников подчеркивал, что за 13 лет работы федерального портала regulation.gov.ru нормотворческий процесс стал прозрачнее, а сам сайт позволил оперативно включить бизнес в обсуждение федеральных инициатив. Тогда же глава Минэка напомнил, что с 2022 г. ведомство проводит оценку влияния федеральных актов и на регионы. За это время правительство установило, что из 4 тыс. проанализированных нормативных актов более ста не были приняты из-за потенциально высокой финансовой нагрузки на субъекты Федерации. По оценке Решетникова, за три года эта «нагрузка» могла составить до 1,7 трлн руб.

Замминистра экономики Республики Татарстан Гульназ Исмагилова тогда же, в мае 2025 г., перечисляла типичные ошибки при подготовке отчетов об ОРВ. По ее словам, в регионах часто не уделяют должного внимания определению проблемы, потенциальным доходам и расходам (как бюджета, так и предпринимателей) при принятии того или иного нормативного акта, а также анализу рисков и уведомлению общественных объединений о разработке законопроектов и проведению публичных консультаций.

Бизнес уже прошел этап увлечения ОРВ, к нему пришло понимание возможностей и недостатков этой процедуры, считает руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив МЭФ LEGAL Вадим Зарипов. Он также обратил внимание «Эксперта» на то, что далеко не все проекты правовых нормативных актов (например, налоговые) подпадают под ОРВ, за счет чего эффективность этого инструмента снижается.

Неэффективность данного инструмента усиливается из-за того, что нередко законопроекты во втором чтении переписывают «порой до неузнаваемости», отметил Зарипов. Несмотря на всё это, механизм ОРВ остается одним из немногих каналов коммуникации бизнеса с госорганами по вопросам предстоящего нормативного регулирования, трансляции ожиданий и предложений — с этой точки зрения, по словам Зарипова, ОРВ заслуживает дальнейшего развития.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag