Что скрывает толща вод

Когда-то коренные народы Дальнего Востока ловили рыбу костяными гарпунами и плели ловушки для крабов из ивовых прутьев. Сегодня в дальневосточных морях работают траулеры, добывающие за раз сотни тонн подводных жителей.

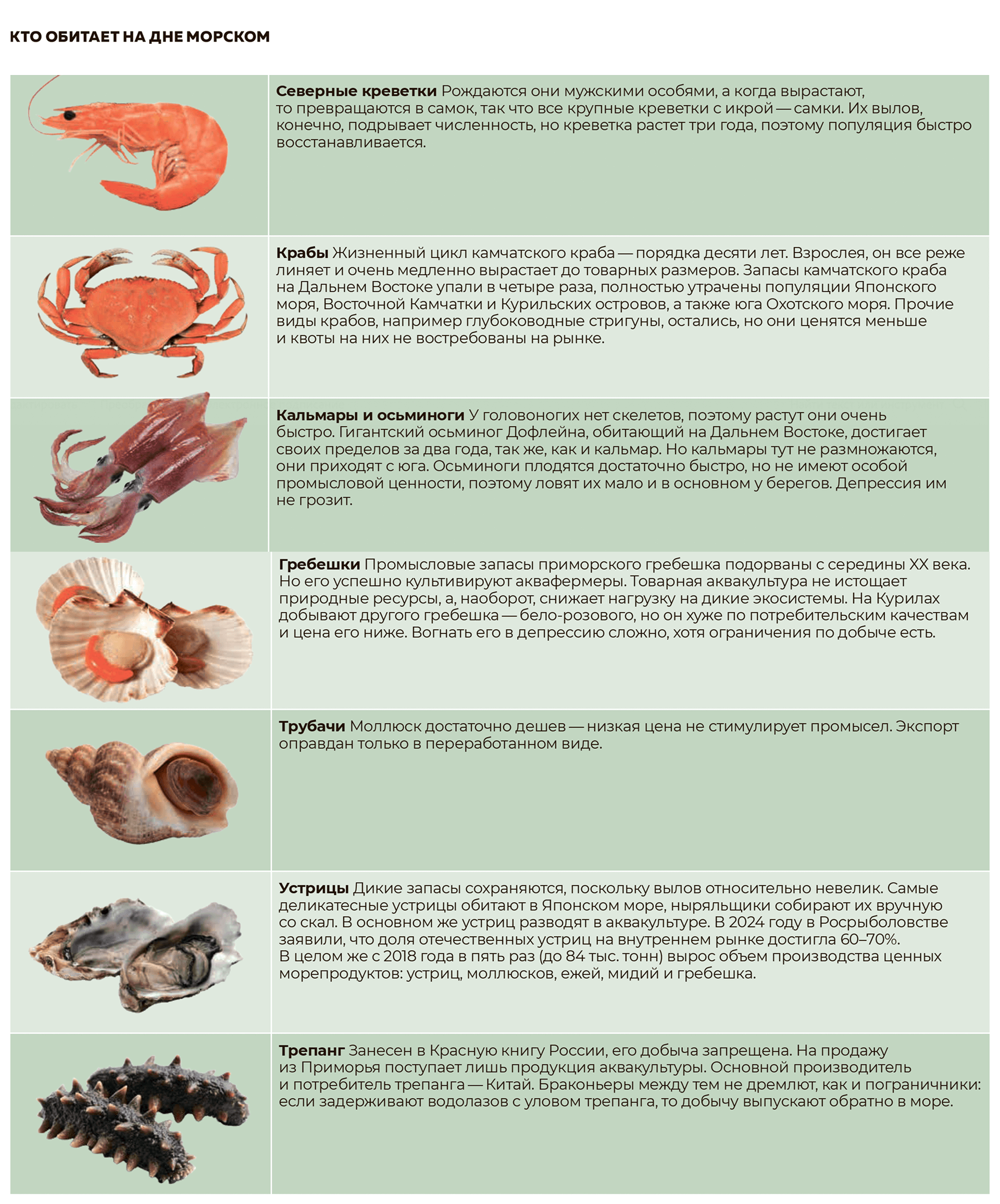

Снижение популяции отдельных видов во многом наследие 1990-х. После перехода на другой тип экономических отношений доступ к 70% мировых рыбопромысловых районов стал ограничен, оказалось выгоднее работать в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Судовладельцы массово переориентировались на прибрежные воды, что усилило нагрузку на экосистему. В 1997–2000 годах удельная доля вылова РФ в открытых районах Мирового океана снизилась до 17–18%, а вылов в собственной ИЭЗ увеличился до 68–70% и устойчиво сохраняется на этом уровне. По оценке Росрыболовства, на Дальнем Востоке за последние десять лет вылов водных биоресурсов вырос почти на 50%.

Сегодня в стране на Дальний Восток приходится порядка 76% вылова. По итогам прошлого года добыча рыбы и морепродуктов снизилась на 8% — до 4,9 млн тонн — по сравнению с 2023 годом. Наблюдается рост добычи минтая, сельди и сардины иваси, что частично компенсирует снижение по лососевым.

В научной среде регулярно говорят о необходимости рационального промысла и об установлении временных ограничений на добычу тех видов, численность которых поступательно снижается. Эта практика уже применяется: с 2021 года введен запрет на промышленный вылов камчатского краба в подзоне Приморье.

Ученые занимаются расчетами стратегических запасов гидробионтов — так называют организмы, живущие в водной среде. Они отслеживают объемы вылова и готовят прогнозы динамики численности: краткосрочные — чтобы установить объем допустимого улова (ОДУ) на текущий сезон — и долгосрочные — на перспективу.

Рациональный промысел подразумевает достижение баланса между изъятием особей из популяции (величина ОДУ) и сохранением воспроизводительной способности этой популяции. Объем изъятия (так называют вылов) зависит от целого набора факторов — от численности популяции до ее возрастной структуры и экосистемного окружения — и составляет от 10% до 30% для разных видов.

Одна из задач — вовремя выявить колебания численности популяции, выяснить ее причины и исходя из этих знаний определять допустимое изъятие.

Точность до икринки

У обитателей океана с длинным жизненным циклом, например у палтусов, макрурусов, крабов, прогноз динамики численности можно дать на больший период с большей оправдываемостью, нежели для короткоцикловых видов — сардины, сайры, лососей.

Успех путины на Дальнем Востоке во многом зависит от быстрой корректировки прогноза распределения скоплений и тактики оперативного регулирования промысла

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне расчеты и разработку прогнозов ведут специалисты дальневосточных филиалов Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), самым крупным из которых является Тихоокеанский филиал (ТИНРО, в этом году отмечает 100-летие).

«Ежегодно на Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выполняются работы по оценке состояния более 600 объектов промысла. Если говорить о системности мониторинга, то цикл морских исследований составляет три-четыре года. Мы получаем материалы по большинству промысловых объектов и приступаем к новому циклу работ», — рассказал «Эксперту» глава ТИНРО Алексей Байталюк.

Внушительный объем материалов получают и на промысловых судах, где во время путины работают научные наблюдатели. Они фиксируют размер особей, добытых на разной глубине разными способами, качественных показателей выловленной рыбы и объемов прилова сопутствующих видов, к примеру сельдь при специализированном ловле минтая.

«Оценка запасов делается по результатам мониторинга фактических уловов и данных промысловых экспедиций. Суда специализированных институтов выходят в море и в разных районах ловят объекты промысла, оценивают изменения их численности и размерно-возрастную структуру. Если, например, в районе промысла камчатского краба поймали только молодь и мальков, это значит, что взрослый краб оттуда куда-то ушел или его выловили и необходимо установить временный мораторий на вылов», — говорит Ольга Коновалова, начальник отдела научно-исследовательских работ и изучения биоразнообразия Центра морских исследований МГУ.

Первое специализированное научно-исследовательское рыбохозяйственное судно вышло в рейс на Дальнем Востоке в 1930 году. Системные морские исследования ведутся с 1950-х годов, в 1980-х они получили новое развитие с внедрением в рыбохозяйственную практику комплексных мультидисциплинарных, экосистемных исследований. Они позволяют накапливать большие массивы данных.

«Это дает возможность как минимум методом аналогии, а максимум — методом математического моделирования, понимать, видеть процессы, происходящие в океанах, в морях с гидробионтами, с окружающей средой, видеть последовательность этих процессов и учитывать это в том числе в долгосрочных прогнозах до 2030 или даже 2050 года», — говорит Алексей Байталюк.

К прогнозированию приглашают и климатологов, потому что многое, что происходит в океане, зависит от климата. А он бывает переменчив.

Минтай — всему голова

Природа вносит коррективы в любой прогноз. Так, результаты лососевой путины на Дальнем Востоке в 2024 году разошлись с ожиданиями. К ценным промысловым видам лососевых рыб относятся: горбуша, нерка, кета, кижуч, чавыча и семга. По данным Росрыболовства, их суммарный вылов достиг приблизительно 235 тыс. тонн — на 27% меньше запланированных объемов.

Лососевая путина 2024 года подтвердила тренд на снижение запасов тихоокеанских лососей, заявили во ВНИРО.

Лососевые и беспозвоночные не самые массовые объекты лова в Дальневосточном бассейне. «Лососевые важны с точки зрения развития береговой переработки и количества заводов, занятых воспроизводством и выпуском молоди. А значение промысла крабов объясняется его маржинальностью. Но высокочисленные объекты, которые в первую очередь влияют на валовой объем вылова, развитие промыслового флота и выручку, — это минтай и сельдь», — перечисляет Алексей Байталюк.

Промысел минтая на Дальнем Востоке демонстрирует устойчивый рост. За январь — ноябрь 2024 года рыбаки выловили 1,8 млн тонн этой рыбы, что на 6% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Специалисты объясняют положительную динамику появлением урожайных поколений в ряде популяций, а также высокой эффективностью промысла и появлением современных промысловых судов. Минтай Охотского моря настолько востребован на рынке, что ОДУ по нему осваиваются почти на 100%. А вот минтай Японского моря уже несколько лет показывает скромные результаты вылова. Раньше в приморских водах добывалось около 100 тыс. тонн, но сейчас состояние запасов не позволяет устанавливать ОДУ выше нескольких десятков тысяч тонн, хотя последними исследованиями выявлены положительные изменения в численности популяции.

Пожалуй, самыми быстрыми темпами растет добыча сардины иваси. В 2024 году добыча превысила 563,5 тыс. тонн. А в 2023 году этот показатель достиг 544 тыс. тонн, что на 90% выше результатов 2022 года

Есть и обратные примеры.

«Ожидать, что в ближайшее время мы получим запасы трески в Беринговом море, которые позволят обеспечить вылов более 100 тыс. тонн, не приходится. Но говорить об удержании величины запаса на каком-то стабильном уровне можно вполне», — отмечает Алексей Байталюк.

Горбуша, вернись

Недавно были подведены итоги весенне-летних исследований в водах Курильских островов и северо-западной части Тихого океана. Согласно прогнозу, в 2025 году объемы подходов тихоокеанского лосося в промысловые районы Дальневосточного бассейна продолжат сокращаться. Общий допустимый улов для Камчатского края, Сахалинской области, Чукотского автономного округа, Хабаровского края, Магаданской области и Приморья составит 312 тыс. тонн. Цифра близка к уровню вылова в 2022 и 2024 годах.

Улов тихоокеанских лососей формируется в основном за счет горбуши, для которой характерна цикличность численности поколений четных и нечетных лет. В 2025 году на нее будет приходиться примерно 61% от общего улова тихоокеанского лосося, что соответствует 189 тыс. тонн.

Специалисты ВНИРО разработали для нынешней путины 19 научно обоснованных предложений по корректировке квот вылова. Рекомендации касаются увеличения допустимых объемов добычи горбуши, кеты и нерки в рыбопромысловых районах Камчатки, Приморья, Хабаровского края, а также Магаданской и Сахалинской областей. Суммарный предлагаемый прирост вылова — 118,2 тыс. тонн.

Тем не менее обоснованная величина вылова горбуши на 2025 год существенно ниже, чем в предыдущие три цикличных года (2019, 2021 и 2023), уточняют в ТИНРО. Возможно, это связано с изменением выживаемости лосося в период нагула вследствие «динамики фоновых процессов». Иными словами — с потеплением климата.

Отчего теплеет климат

Среди ученых нет единого взгляда на то, что именно является основным фактором сокращения дальневосточных биоресурсов. Климатические изменения — наиболее популярная версия

«Прямую связь между потеплением-похолоданием и величиной запасов невозможно показать, — убежден Алексей Байталюк. — Отклик сообществ на изменение климата не может быть быстрым и однонаправленным — это связано с жизненными стратегиями различных видов. Но реакция на устойчивое изменение климата, конечно, существует».

По словам нашего собеседника, вследствие изменения переноса воздушных масс уменьшилась облачность над северной частью Тихого океана. Это привело к прогреву верхнего слоя воды на 1,5–2 градуса, что повлияло на развитие планктонных сообществ, повлекло изменение кормовой базы и, как следствие, увеличение смертности молоди лососей в период морского нагула.

«Аналогичное потепление вод наблюдалось в 1970-х годах, — рассуждает глава ТИНРО. — Оно было не столь экстремальное, сейчас все-таки аномалий больше. В 1970-е, так же, как и сегодня, стал стремительно увеличиваться запас сардины иваси, изменились пути ее миграции: она мигрировала в наши воды. Изменился баланс численности в парах минтай — треска, сельдь — навага, сельдь — минтай».

По прогнозам ученого, период потепления временный — потом случится очередное похолодание.

«Мы всего лишь зашли на новый виток спирали в развитии морских сообществ, — убежден Алексей Байталюк. — Насколько длительным будет период снижения? Конечно, он не закончится завтра, не закончится в этом году, не закончится следующим годом — он продлится намного больше. Но не стоит ожидать абсолютного повторения ситуации 1970-х годов, например по видам, для которых активно развивалось товарное рыбоводство, пастбищное лососеводство».

При этом в мощь глобального потепления верят отнюдь не все.

«Глобальное потепление — больше политическая спекуляция. Наши исследования не показывают существенных изменений температуры моря за последние 40 лет. Некоторые страны используют эту тему для продвижения своей повестки. Так же, как и с озоновой дырой — была и исчезла. Выдавили все баллончики с фреоном с рынка? А кое-кто заработал на этом миллиарды», — отмечает руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников.

«В первую очередь на население промысловых видов влияют интенсивность вылова и естественное колебание их численности, — убежден руководитель лаборатории гидробиологии Центра морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Кокорин. — У нас пока нет явных доказательств того, что серьезные колебания промысловых видов на Дальнем Востоке связаны с глобальным потеплением. И в основном никаких существенных техногенных загрязнений на Дальнем Востоке тоже нет: регион очень малолюдный, на 99% чистый от каких-то гипогенных воздействий».

На сокращение популяции в первую очередь воздействует активная добыча, подтверждает начальник отдела научно-исследовательских работ и изучения биоразнообразия Центра морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Коновалова. «Например, донное траление тоже относится к активной добыче. Если какие-то места подвергаются активному промыслу, то исчезают не только гидробионты, которые на тот момент добывают, но и те, кого захватывают заодно в виде прилова».

Самовосстановление не миф

Глобальную популяцию трудно разрушить вмешательством извне, а тихоокеанские популяции, по оценкам ученых, огромны.

«В море большинство организмов — это личинка, которая плывет по течению, — поясняет Сергей Масленников. — В течении она может находиться до 40 дней, за это время она уплывает на 800 км от места своего рождения».

Например, популяция трепанга для Японского моря единая, как и для гребешков. Ареал их обитания захватывает и побережье России с Сахалином, и Японские острова, и Корейский полуостров. «Речь идет не о странах, которые эксплуатируют эту популяцию, а о морской акватории вдоль этих стран, — уточняет наш собеседник. — Поэтому имеются согласительные комиссии по добыче того же минтая в Беринговом море, в Баренцевом море».

Скорость восстановления того или иного биоресурса прямо связана с особенностью его жизненного цикла.

«Допустим, палтус сегодня находится в угнетенном состоянии, это природная особенность, связанная в том числе с процессом диоксигенации — изменением содержания растворенного кислорода в водах на шельфе, например, западной Камчатки, — поясняет Алексей Байталюк. — Но палтус — долгоживущий объект, поэтому даже после того, как условия изменятся к лучшему, нам придется еще 10–15 лет ждать, пока мы не увидим ту численность палтуса, которая была 20 лет назад».

Урожайность поколений определяется тем, как выживает потомство в «младенчестве» — на отрезке от икры до возраста одного-двух лет. Хищничество, плохие условия воспроизводства, уменьшение количества корма для личинок, повышенная ледовитость, количество штормовых дней — любой из факторов может оказаться решающим.

Высокая плодовитость рыбы не гарантирует многочисленное потомство. Например, самки минтая в Охотском море производят от 170 тыс. до 200 тыс. икринок. Наиболее зрелые особи возрастом 10–11 лет способны выметать до 2,5 млн икринок, но лишь около сотни мальков доживают до года, а до половозрелости доходят всего одна-три особи. При этом самцы становятся способными к размножению раньше самок — в среднем в 4,5-4,7 года, тогда как самки созревают к 5–6 годам. Таким образом, путь от рождения до вступления в родительское стадо занимает значительное время.

Если меняются условия обитания — например, уходит кормовая база: криль, мойва, корюшка, кальмары, то минтай вполне может питаться и собственной молодью. Что, разумеется, восстановлению популяции не способствует

«Трепанг точно не депрессивный вид, — убежден Сергей Масленников. — Он сделался менее рентабельным, но про него не забыли. Марикультура становится обычным сельским хозяйством, где всего две беды — урожай и не урожай. Урожай — беда, и неурожай — беда. Неурожай — цены растут, а урожай — у всех цены падают. Китайцы вырастили своего трепанга — на нашего спрос упал, вот он и начал восстанавливаться».

Вообще, трепанга можно назвать образцовым выживальщиком. Как только в 1990-е годы в Амурском заливе закрылся фанерный завод, который сливал в воду фенолы и формалин, то прямо под берегом появилось множество трепангов.

«Сотрудница наша нырнула и на полутора метрах поймала одного, — вспоминает Масленников. — Съели. Трепанг разбегается с ферм, стал появляться на пляжах. То есть популяция вернулась к состоянию до 1990-х, когда трепанг не добывался, хотя тогда не была развита марикультура. А сейчас он за счет марикультуры воспрял».

Выпускай малька!

В стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России поставлена цель — повысить уровень потребления рыбной продукции на душу населения с нынешних 23,4 кг до 28 кг в год к 2030 году. Чтобы дать океану передышку, на Дальнем Востоке развивают пастбищную аквакультуру тихоокеанского лосося.

«Получили малька и выпустили его в естественную среду в нужный период, в нужное время, в нужном объеме, что соответствует природной емкости среды в эстуариях, — поясняет Алексей Байталюк. — Молодь уходит в море, дальше в океан, нагуливается вместе с дикой рыбой и возвращается на нерест в те реки, откуда выпущена».

Сахалинские лососевые рыбзаводы обеспечивают порядка 87% всей выпускаемой молоди. При этом кета занимает более половины объема, а горбуша — около 47%.

Контроль выпуска и возврата важен для понимания процессов, которые происходят в районах нагула, степени выживаемости мальков. Поэтому перед выпуском их метят: маркируют отолиты (слуховых камешки в голове у рыб).

На структуру отолита влияют условия окружающей среды: колебания температуры и других факторов изменяют скорость отложения кальция, формируя чередующиеся светлые (кальциевые) и темные (органические) слои. В результате каждый отолит приобретает индивидуальный рисунок, напоминающий годичные кольца деревьев. На отолите создают стресс-метку из чередующихся темных и светлых полос. По ней можно «опознать» завод-производитель, регион выпуска и возраст рыбы.

Выпуск мальков с рыбных заводов — в какой мере это помогает популяции восстановиться?

«Заводы выпускают малька не столько, сколько надо, а сколько могут, — отмечает Сергей Масленников. — Особенно государственные заводы: они на полную мощность работают. Но они все же маломощны. Потому что это же полностью бюджетное содержание».

Только в Приморье в прошлом году рыбоводные заводы выпустили 11 млн молоди лосося, трепанга и гребешка. Рыбоводные заводы Сахалинской области в 2024 году заложили на инкубацию свыше 1,3 млрд икринок тихоокеанских лососей. За последние пять лет в «свободное плавание» отправились свыше 200 тыс. мальков камчатского краба.

Выживаемость заводских мальков сильно зависит от того, чьи это мальки, в каком месте их выпустили, соблюдались ли рекомендации по доращиванию, по контролируемым срокам выпуска. Даже при выпуске с заводов более крупной, чем природная, молоди, нет полной уверенности, что она будет более жизнестойкой.

«Есть подозрение, что выживаемость у искусственно выпускаемых мальков всегда ниже, — говорит Александр Кокорин из МГУ. — Но это не означает, что такая практика бесполезна — все равно происходит внесение дополнительных ресурсов в водную среду».

По мнению ученого, это имеет опосредованное отношение к восстановлению экосистемы. «Это способ потенциально вернуть экосистему к тому уровню промысловой продуктивности, который нам бы нужен, — добавляет Александр Кокорин. — Способ может сработать, может не сработать. Он важен для того, чтобы восстановить численность отдельных добываемых видов, но это не панацея. Вы не можете, например, как в некоторых районах Атлантики, донными тралами уничтожить вообще все население морского дна, а потом выпустить туда рыбу и надеяться, что все вернется на круги своя».

Вмешательство человека в природу океана каких-то глобальных за собой последствий не несет, и океан сам рано или поздно восстанавливается естественным путем, заключает Алексей Байталюк. А нынешние объемы вылова для популяций не критичны.

«Трудность добычи, трудность подсчета не означают отсутствия биоресурсов, это всего лишь вопрос методики», — убежден Сергей Масленников.

«Нет ни одной популяции, которая в настоящий момент была бы под угрозой перелова, — убежден Алексей Байталюк. — Все, что мы видим сегодня, — низкие запасы по отдельным популяциям — является последствием отсутствия жесткого регулирования, жесткого контроля 1990-х годов. Это было сформировано тогда. А сегодня наша задача — вводить такие меры сохранения, которые позволят этим объектам восстановиться».

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag