Посадки сделаны

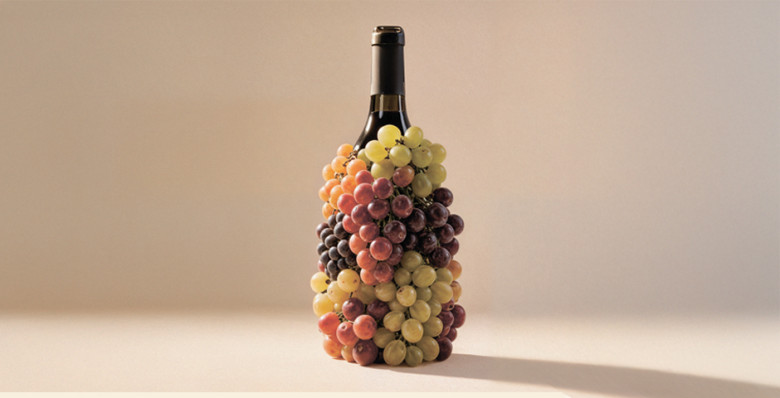

По данным Минсельхоза, в 2024 году площадь российских виноградников достигла 110,2 тыс. га, из них 86,4 тыс. га уже находятся в фазе плодоношения; только за год заложено еще 7,43 тыс. га, прежде всего в Крыму и Краснодарском крае. Производство вина и коньяка в стране выросло примерно до 61 млн дал (декалитр, 10 литров), причем производство игристых вин растет быстрее рынка. В деньгах доля российских вин вплотную приблизилась к половине рынка — порядка 49% — при стабильной доле около 60% в объеме. Все это дополняется институциональными изменениями: появлением вин защищенного географического указания (ЗГУ) и защищенного наименования места происхождения (ЗНМП), быстрым ростом энотуризма и постепенной перестройкой потребительского поведения.

Коридор для «схождения трех кривых» — качества, объема и привычки — прогнозируется экспертами в 2027–2030 годах, когда массив виноградных посадок 2021–2024 годов войдет в продуктивную фазу, а адресность происхождения и гастрономические маршруты закрепят у потребителей привычку к российским винам. Для инвестора окно возможностей еще открыто, но ставка смещается с «быстрых гектаров» на терруар, технологическую дисциплину, каналы сбыта и управление рисками.

Отдельный маркер развития рынка — локализация производства. Наверное, единственный и весьма показательный пример — объявленный запуск производства вермутов Martini в России: с весны 2026 года компания «Алвиса» запустит на своей винодельне Chateau Alvisa в Дербенте полный цикл выпуска Martini Bianco и Martini Fiero с проектной мощностью около 1 млн дал в год (только для российского рынка). Кстати, Россия — крупнейший в мире рынок продаж Martini Bianco. Alvisa станет вторым производством Martini за пределами Италии (еще один завод работает в Аргентине). Инвестиции — более 2 млрд руб., контракт на право использования бренда подписан с одной из структур Bacardi. Виноград сорта ркацители будет закупаться у дагестанских хозяйств (регион дает до 42% винограда в РФ), а концентрат ботаникалов — вкусовых добавок, формирующих вермут,— импортироваться из Турина. Готовый продукт в российской классификации пройдет как «ароматизированный виноградосодержащий напиток из виноградного сырья». На фоне снижения выпуска в категории виноградосодержащих напитков с добавлением спирта в январе—сентябре 2025 года (14,8 тыс. дал против 44,8 тыс. дал годом ранее) локализация Martini способна поддержать полку и расширить сценарии потребления, усиливая смежный с вином сегмент.

Позиции экспертов

Парадокс сегодняшнего дня в том, что термин «расцвет» разные эксперты наполняют разным содержанием, хотя сходятся в главном: движение уже началось. Руководитель винного рейтинга Top100Wines.ru Игорь Сердюк формулирует это понятие так: «Расцвет в плане качества уже наступил — он происходит прямо сейчас. Российские вина вышли на мировой уровень, и это подтверждается как участием отечественных винодельческих хозяйств в международных конкурсах, так и результатами независимых российских дегустаций, в частности проектом Top100Wines.ru, который мы вместе с Андреем Григорьевым проводим уже пятый год». Его же уточнение звучит как программа на ближайшее десятилетие: «Единственное, чего пока не хватает нашему виноделию, — это времени на накопление эволюционного опыта. Необходимо, чтобы терруары формировались естественным образом, а не были искусственно придуманы». По другую сторону той же медали — объем потребления: Сердюк видит два тормоза — диспропорцию цен на алкогольном рынке (хорошее российское вино все еще дороже импортного) и ограниченность информационного поля вина. Здесь расхождения с цифрами нет: рынок действительно платит за «понятное происхождение» и за качество продукта, но рост спроса упирается в кошелек.

Если быть ближе к земле, то общий тон индустрии сегодня — умеренный оптимизм. Шеф-сомелье нижегородского ресторана RIBS Андрей Шилин называет происходящее «активной фазой „русского винного ренессанса“»: «За последние пять-семь лет качество вин из Краснодарского края, Крыма и Дагестана существенно выросло — вектор сместился с количества на качество».

В институциональной части он отталкивается от ключевого шага 2020 года — федерального закона № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии», который ввел понятия ЗНМП (аналог европейских AOC/AOP для терруарных вин) и ЗГУ. Именно эта адресность, когда потребитель может связать бутылку с географией и спецификацией, фундаментально меняет экономику винодельни: производитель получает премию к цене за верифицированное происхождение, а покупатель — более понятный «якорь качества» на полке и в винной карте. Шилин так обозначает ближайшее будущее рынка: «Виноградники, заложенные в последние годы, начнут давать качественный виноматериал к 2030-му; конкуренция усилится и отсеет случайных игроков; экспорт, прежде всего нишевых премиальных линеек, станет устойчивым, а винный туризм — массовым...»

Бренд-шеф нижегородского ресторана «19» Кирилл Сулима в качестве основных площадок для длинных инвестиций называет Крым и Дагестан: первый — как площадку для винных проектов разного рода и экспериментов, так как каждая микрозона региона имеет свой почерк; второй — как один из самых перспективных регионов для производства игристых вин в силу терруара и высотности. Отдельной точкой роста Сулима видит Геленджик, который «еще десять лет назад почти не обсуждался, а сегодня превращается в новое место силы» — такие истории показывают типовой сценарий для «второго ряда» географий: от первых проб и экспериментов до устойчивых проектов с вином, туризмом и гастрономией.

Винный эксперт Влада Лесниченко обращает внимание на культурную составляющую, которая за год-два стала ощутимее: рекламные ограничения делают классический маркетинг вина почти недоступным, зато массовая культура неожиданно подхватывает тему. «Именно в этом сезоне одновременно выстрелило несколько кинопроектов о виноградарстве и виноделии. Идет романтическая история или криминальная линия, а вино — фоном, и это очень здорово. Пусть уровень некоторых новинок спорный, но в любом случае это популяризация вина», — говорит она. В перечне — художественные сериалы и документальные проекты вроде «Время вина: люди», «Вино и люди», «Земля виноделов», авторские циклы о «вкусе земли и вина». В терминах экономики спроса это важный штрих: вино становится частью узнаваемой сцены повседневности, и эта нормализация работает в пользу регулярного потребления.

На уровне продукта Лесниченко фиксирует перестройку сортового портфеля. К международным «рабочим лошадкам» добавляются сорта, которые десять лет назад мало кому казались перспективными: сенсо (Cinsault) и верментино (Vermentino). Климатическая близость зоны Черного моря к Средиземноморью делает логичной ставку на «ронскую школу» — Сира уже фактически превратилась во флагман, каберне фран (луарская традиция) растет в статусе. Параллельно идет аккуратная, но упорная работа с автохтонными сортами: красностоп «причесывают», подбирают клоны, возятся с селекцией; цимлянский черный демонстрирует потенциал и для игристых, и для тихих красных и розовых; кокур, долго считавшийся «непонятным», на крымских микрозонах показывает столь разные ароматику и текстуру, что уже позволяет формировать устойчивые стили.

Белые вина в целом перестают быть «чистыми и простыми»: президент Союза сомелье и экспертов Артур Саркисян фиксирует «прорыв белых» — усложнение, комплексность вкуса и аромата, потенциал выдержки — и это стратегически важный сигнал к перенастройке посадок и емкостей на винодельнях, где есть природные предпосылки для белых стилей. Отдельная ниша — красные игристые: когда-то популярные в Бургундии и исторически важные для Дона («Цимлянское»), сегодня они возвращаются как гастрономический инструмент, умеющий сопровождать сложную кухню.

Риски и финансы

Другие эксперты напоминают: инвестору важно отличать отраслевое оживление от рыночной фазы для входа. Сооснователь и вице-президент группы компаний Simple Анатолий Корнеев отмечает высокую ключевую ставку и неопределенность с продолжением субсидий и льготного кредитования, что требует от инвесторов осторожности. Его оценка баланса спроса и предложения звучит как предупреждение: рост производства не всегда равен насыщению рынка; повышение цен местами нарушило баланс «цена—качество». Как утверждает Максим Каширин, основатель и президент Simple Group, «потребление вина в России чуть больше 6 л на человека в год, и механическое повышение розничных цен ведет не к переходу в другие вина, а к исходу в соседние категории алкогольных напитков...» Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов предупреждает: «резкие» тарифные меры могут сузить всю категорию. Маржа устойчивой винодельни формируется операционной эффективностью, дисциплиной в винограднике и погребе, точной работой со сбытом.

Климатические риски — еще один важный элемент финансовой модели. Сезон-2025 в Крыму напомнил об уязвимости даже опытных хозяйств: возвратные заморозки, град, засуха привели к потерям урожая на 30–50% в отдельных хозяйствах. Значит, необходимы диверсификация по микрозонам и экспозициям, противоморозная защита, страховка, бюджет на восстановление шпалеры и «резерв бутылки» на погребе для сглаживания кассовых разрывов. Наконец, «длинная» экономика: от посадки до первой серьезной продажи — четыре-семь лет, это инвестиция в поколение, требующая дисциплины в капитальных затратах, а также терпения инвесторов и акционеров.

Внешняя конъюнктура также поддерживает тренд на локальный продукт: импорт дорожает из-за логистики, курса валют и санкционных рисков, освобождая ценовые окна для российских вин; формируется экспортная опция, важная как канал для реализации избытков удачных урожаев и как инструмент узнаваемости.

За восемь месяцев 2025-го поставки российских вин за рубеж выросли на треть в деньгах, Китай удвоил импорт российского вина и стал его крупнейшим внешним покупателем

Есть и другая, менее обсуждаемая, но критически важная часть инвестиционного уравнения — человеческий капитал. Шеф-сомелье московского ресторана «Dr. Живаго» Сергей Журавлев прямо говорит о дефиците специалистов: выпускникам Тимирязевской академии часто не хватает знаний и практики. Для контраста — типичный маршрут молодых виноделов в Старом и Новом Свете: Бордо, Бургундия, Напа как учебный маршрут, затем практика на юге и севере — Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Италия и Франция, стажировки в хозяйствах с разными методами и климатом. Схожую практику у нас получают прежде всего признанные топ-виноделы, остальным приходится идти путем собственных ошибок. Для инвестора это не менее важно, чем агротехника: без менеджеров-практиков и хорошо оборудованных лабораторий стабильность вина от года к году не удержать — даже правильный терруар из-за непростых погодных условий превращается в лотерею.

Вопрос, когда начнется реальный подъем, уместно рассмотреть по частям: где уже есть рост, где пока лишь подготовка к росту, а где все упирается в институции. Что уже есть: производство игристых и белых вин; адресность ЗГУ/ЗНМП; энотуризм, вышедший из формата «часовая экскурсия на завод» в многодневные маршруты. Категория «где идет подготовка» — молодые виноградники 2021–2024 годов (три-пять лет до получения качественного и стабильного вина), обучение кадров и горизонтальная кооперация между хозяйствами (организация совместных лабораторий, обмен опытом), экспортные коридоры в Китай и соседние рынки. В категории «проблемы» — высокая ключевая ставка, тормозящая кредитование, паузы по субсидиям, низкие компетенции у части инвесторов, приходящих на этот рынок с деньгами, но без команды подготовленных специалистов-виноделов. Последний пункт Сергей Журавлев комментирует прямолинейно: «Если раньше каждый был „один в поле воин“, то сегодня обмен знаниями проще, карьерный рост до главного винодела возможен быстрее, доступ к информации лучше. Если задумались — начинайте, не тяните». Его тезис дополняет здравый скепсис Корнеева: начинать — да, но с продуманной моделью и пониманием, что «усредненных» гарантий на рынке нет.

Время входа

Чтобы снять тревогу инвестора «не поздно ли входить», стоит смотреть на архитектуру входа. Во-первых, предпочтительна кооперация вместо самостоятельных больших инвестиций: долевое участие в винодельнях и заводах по производству вина значительно снижает риски потерь и ускоряет получение качественного продукта. Во-вторых, адресность: включенность в ЗГУ/ЗНМП, публичные спецификации — рынок охотно платит за верифицированное происхождение. В-третьих, энотуризм как канал продвижения и формирования культуры потребления: маршруты выходного дня, связки с региональной кухней, продуманные дегустационные сеты и мероприятия, где вино — ядро впечатления. В-четвертых, климатическое хеджирование и резерв ликвидности: необходимы минимум две микрозоны, использование противоморозных технологий, страховка, а также запасы вина в погребе для коррекции неурожайных годов.

На уровне стратегии все это складывается в понятную «дорожную карту» на 2025–2029 годы. Если цель — успеть к «окну» 2027–2030, когда молодые лозы станут по-настоящему продуктивными, то стоит уже сегодня находить участки под стили, для которых терруар дает преимущество (белые и игристые не единственный, но часто самый короткий путь к получению продукта стабильного качества), выстраивать кооперации на переработке и выдержке, проектировать энотуристические маршруты с экономикой и четко контролировать CapEx.

«Массовый расцвет» не случается за один удачный год — он складывается из биологии посадок (время и агротехника), институциональной адресности (правила, комиссии, спецификации) и привычки потребителя (сценарии потребления, связка с гастрономией, доступность). В 2024–2025 годах два последних условия демонстрируют прогресс, первое — вопрос времени.

Остается финальный ответ: не стоит делать ставку на покупку гектаров виноградников с расчетом на быструю прибыль — входить нужно в управляемую операционную модель. Анатолий Корнеев напоминает о высоких ставках и «паузе» по льготам — следовательно, нужны финансовая подушка и планирование различных сценариев развития ситуации. Андрей Шилин, говоря об активной фазе ренессанса, перечисляет риски: длительный срок окупаемости, капиталоемкость, сложный климат, дефицит кадров, усиливающаяся конкуренция — и резюмирует: «Окно возможностей еще открыто, но инвестировать нужно взвешенно». Журавлев настаивает на людях и практике: «Если задумались — начинайте», но с «длинной» логикой и готовностью учиться быстрее рынка. Сулима показывает, как меняется спрос на уровне регионов, Лесниченко — как культурный фон работает на категорию и как продукт — от пет-натов (натуральное игристое, от фр. «pttillant naturel») до колфондо (игристое с выдержкой на дрожжевом осадке, ит. «col fondo» — «с дном, с осадком») — находит своего потребителя.

Инвесторам, принимающим логику длинных денег и дисциплины компромиссов, рынок предлагает инструменты: адресные терруары, кооперацию вместо огромных инвестиций, энотуризм как стабильный канал продажи и продвижения и технологический арсенал, позволяющий делать вино стабильного качества даже в непростом климате.

Тем, кто рассчитывает на быстрый оборот средств и короткое плечо окупаемости, индустрия не подходит. Вино — про выдержку

И судя по тому, как лозы 2010-х превращаются в новые линейки, как белые усложняются, а игристые расширяют аудиторию, потенциал у отрасли есть. Теперь дело за тем, чтобы подтверждать «расцвет» регулярной статистикой продаж и рентабельности бутылки — тем, что принято называть зрелостью рынка.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag