Экономики стран с доминирующей долей сырьевого экспорта, такие как Россия, нередко концентрируют меры поддержку на развивающихся и технологически сложных секторах, стремясь «перепрыгнуть» этапы технологического развития. Об этом говорится в статье "Приоритеты и инструменты современной промышленной политики: субсидии для сложной экономики«, опубликованной в журнале «Вопросы экономики».

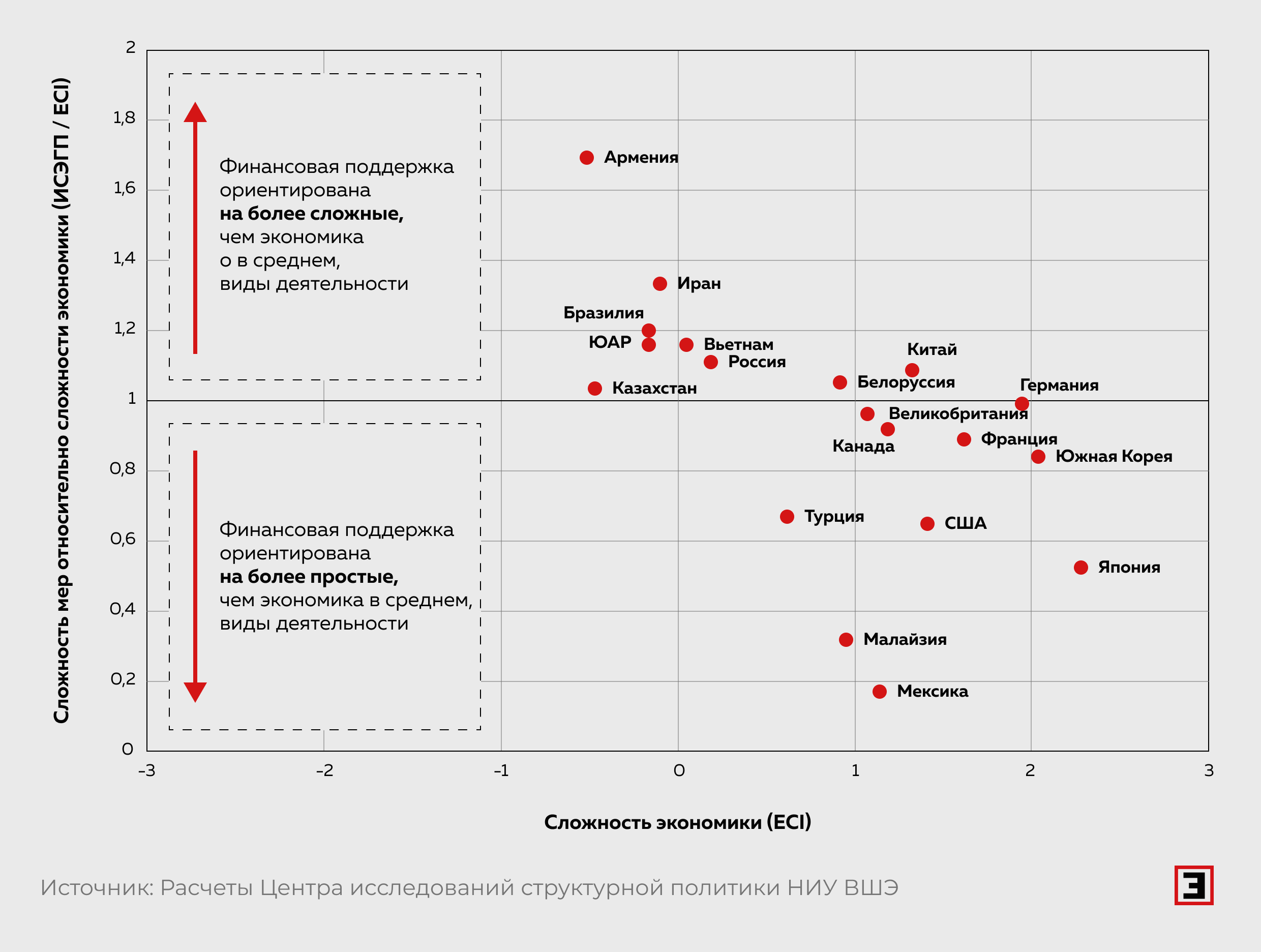

Для того чтобы соотнести положение России по структуре господдержки с другими странами, авторы статьи — директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев и его заместитель Анна Федюнина — разработали Индекс экономической сложности государственной финансовой поддержки (ИЭСГП). Высокое значение ИЭСГП означает, что в национальной экономике сделан акцент на поддержку высокотехнологичных секторов, таких как цифровая экономика и фармацевтика. Если индекс низкий, правительство склонно субсидировать более простые виды деятельности, такие как добыча сырья и сельское хозяйство. ИЭСГП они соотносят с индексом сложности экономики (ECI — Economic complexity index), который западные экономисты используют с 2009 г. Показатель отражает сложность экономики страны с учетом разнообразия производимых и экспортируемых товаров.

Россия по соотношению ИЭСГП к ECI (оно составляет 1,1) оказалась в одном ряду с такими странами, как Вьетнам (1,18) и Китай (1,09). По наблюдениям исследователей, в РФ господдержка промсектора сосредоточена на технологически сложных отраслях, к которым применяется широкий набор мер: гранты на инновации, субсидирование импортозамещения, поддержка стратегических отраслей (ОПК, авиастроение, атомная энергетика и т.п.).

Должно настораживать то, что Россия при всей сложности применяемых мер поддержки не дотягивает по индексу ECI до уровня сложности экономик развитых стран, таких как Германия и Южная Корея, обратил внимание в беседе с «Экспертом» Юрий Симачев. Он пояснил, что сложность экономики определяется в том числе структурой экспорта. Например, Китай с этой точки зрения находится в более выгодной позиции, чем РФ. Из данных ФТС России следует, что в 2021–2025 гг. доля сырьевого экспорта нашей страны колебалась в диапазоне 55–70% в зависимости от стоимости энергоресурсов и объемов зарубежных поставок.

Из расчетов авторов научной статьи следует, что уровень сложности экономики КНР на порядок выше российской в том числе и потому, что его промышленная политика ориентирована на электромобили, искусственный интеллект и возобновляемую энергетику.

У Германии и Южной Кореи, как и у России, соотношение ECI к индексу ИЭСГП близко к единице. При этом ИЭСГП у этих стран либо соответствуют ECI (в Германии), либо ниже (у Южной Кореи) — за счет того, что страна вынуждена поддерживать наравне с приоритетными более «простые» отрасли, такие как металлургия и сельское хозяйство. Из графика, составленного авторами статьи, следует, что в США и Японии значительная часть мер господдержки направлена на более простые отрасли при высоком индексе ECI. «У США экономика более сложная, чем у России. Но власти там чаще поддерживают менее сложные отрасли в попытке гармонизировать ее развитие», — пояснил Юрий Симачев.

Что субсидируют развивающиеся страны

В развивающихся странах соотношение ИЭСГП/ECI более волатильно. Например, положение Ирана на графике обусловлено тем, что страна сделала ставку на развитие собственных технологий, но долгосрочный эффект этих мер ограничили институциональные проблемы и внешняя изоляция из-за санкций.

В Армении, как пояснили «Эксперту» авторы статьи, экономика не отличается сложностью, а собственных существенных экономических мер поддержки почти нет. Но за счет собственной «низкой базы» даже тех мер, которые распространяются на республику за счет вхождения в ЕАЭС (объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Киргизию), достаточно, чтобы значение ее индекса было относительно высоким.

Мексика и Малайзия, в свою очередь, примеры стран, сильно зависимых от иностранного капитала и не стремящихся к структурным изменениям в экономике.

Анна Федюнина отметила, что, поскольку Россия находится примерно в центре «облака» на графике, ей есть куда расти. «С другой стороны, это сигнал о прогрессивности, о корректной и целевой направленности мер поддержки в стране, особенно в сравнении с другими крупными сырьевыми державами», — добавила она.

Качество важнее количества

Важно сопоставлять масштабы поддержки промсектора в России с масштабами в других странах, указала Анна Федюнина. В условиях текущего состояния экономики, по ее мнению, приоритет должен отдаваться не объемам помощи, а их адресности. Впрочем, отметила она, не все согласны с этим утверждением. Есть мнение, что в первую очередь государство должно обеспечивать стабильность и снимать социальную напряженность в чувствительных секторах — например, в автопроме, который сейчас напрямую зависит от степени поддержки, подчеркнула Анна Федюнина.

По мнению Юрия Симачева, чем больше предъявляется требований к предприятиям для получения той иной субсидии, тем лучше. «В таком случае субсидия идет эффективным или потенциально эффективным производствам», — пояснил он. Однако, если субсидию сложно получить просто потому, что это долго и нужно пройти множество бюрократических процедур, сильные компании просто не будут в ней заинтересованы, считает экономист.

Адресность поддержки в России за последние годы заметно выросла, уверен президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин. В пример он привел интеграцию с 2025 г. поддержки малого и среднего бизнеса в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Хотя общий объем поддержки уменьшился, по словам Сергея Катырина, она стала более «точечной» за счет отбора инструментов, уже доказавших свою эффективность (льготные кредиты и лизинг, механизм «зонтичных» поручительств и др).

Сегодня важно не просто «закрыть дыры» после ухода иностранных вендоров, нужно заложить фундамент для долгосрочного развития российской промышленности, сказал «Эксперту» гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич. По его словам, это невозможно без адресной господдержки приоритетных направлений. При этом гендиректор «Корпорации МСП» согласен, что сложность получения субсидии не всегда равна ее эффективности. Каким бы комплексным ни был этот процесс, он должен быть максимально прозрачным для получателей, добавил он.

Нужно ли «накачивать» заводы субсидиями

Гендиректор Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ) Владислав Онищенко обратил внимание на традиционно высокую долю расходов бюджета на соцсферу — образование, здравоохранение. По его оценкам, из реального сектора в наиболее уязвимом и зависимом от помощи государства положении оказались авиастроение, автопром, станкостроение, беспилотные системы, фармацевтика. Эти отрасли сейчас находятся в стадии активного импортозамещения, пояснил экономист. В шатком положении, по его словам, также компании, ориентированные на госзаказ и предприятия, зависимые от импортных комплектующих.

Речи о том, что российская промышленность «перекачана» господдержкой, по его мнению, не идет. Также считает и Александр Исаевич. Как минимум в сегменте МСП мы только «в точке старта», добавил он.

Единственным сектором, продолжающим демонстрировать позитивную динамику бизнес-климата, Анна Федюнина считает агропромышленный комплекс. Но позитивный тренд, как отмечает она, во многом обеспечиваются именно государственной поддержкой, которая в 2024 г. составляла около 500 млрд руб., а в 2025 г. приближается к 600 млрд руб. «Если бы госпрограммы и субсидий в рамках нее не было, единственным драйвером сектора оставался бы экспорт. Но с учетом волатильности на внешних рынках мы видим в последние годы рост объемов поставок, но не их стоимости», — отметила экономист.

Бизнес не всегда учитывает, что субсидия лишь временная мера поддержки, обратила внимание заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко. Она убеждена, что со стороны государства необходим более детальный контроль расходования целевых средств госбюджета. Любое производство, по ее мнению, должно пытаться выходить на самоокупаемость, за исключением стратегически важных направлений, включая оборонный комплекс и продовольственный сектор.

В апреле 2023 г. правительство определило приоритетные направления проектов технического суверенитета и структурной адаптации российской экономики. К ним отнесли отрасли, где уровень локализации производства составляет меньше 50%, включая авиапром, автомобиле- и судостроение, энергетику.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag