Алгоритмы потока

«Цифровизацию городского транспорта можно разделить на три больших этапа, — считает экономист-транспортник, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член общественного совета при Минтрансе России и председатель независимой общественной организации „Союз пассажиров“ Кирилл Янков. — Первым делом цифровые технологии, в том числе использующие ИИ, приходят в транспортную логистику, управление дорожным движением, системы оптимизации пассажиропотоков и грузовых перевозок. Второй этап — внедрение беспилотных технологий в выделенных транспортных системах, прежде всего рельсовых. И, наконец, вершина технологий городского транспорта — полностью беспилотные легковые автомобили, автобусы и фуры, которые под управлением и контролем ИИ-систем поедут в общем потоке городского транспорта».

В такой последовательности мы эти три этапа и рассмотрим.

«Благодаря цифровым технологиям и ИИ транспорт и городская инфраструктура в целом становятся единым неразрывным контуром, — говорит Ярослав Авдиев, директор направления „Технологическое лидерство“ АНО „Цифровая экономика“. — Каждый ее элемент осуществляет обмен данными между транспортными средствами и инфраструктурой (дорогами, светофорами, системами контроля). Это позволяет оптимизировать движение, повысить безопасность и качество услуг. В ближайшее время мы увидим рост использования генеративного ИИ для интеллектуального планирования и управления логистикой с учетом изменений условий перевозок. В более отдаленной перспективе платформы для квантово-классических решений позволят довести данный сценарий до совершенства, чтобы рассчитывать сложные маршруты в динамичной городской среде».

Уже сейчас в Москве установлено более 1,5 тыс. умных камер, которые видят и различают разные типы инцидентов на дорогах. ИИ анализирует видео, выявляет нарушения, распознает аварийные ситуации, реагирует на дорожные происшествия.

В Нижнем Новгороде на трех сотнях остановок общественного транспорта установлены камеры с алгоритмами компьютерного зрения. На основе получаемых от них данных ИИ анализирует количество людей, ожидающих транспорт на конкретной остановке. Если на каком-то маршруте или остановке пассажиров слишком много, система автоматически уведомляет диспетчерский центр. Анализируя эту информацию, диспетчеры перераспределяют подвижной состав и регулируют частоту рейсов на перегруженных маршрутах. В результате значительно сократилось время ожидания пассажиров на остановках в часы пик и повысилась общая эффективность работы городского транспорта.

В Санкт-Петербурге серийные трамваи оборудовали системами ИИ-помощи водителю, которые позволяют прогнозировать аварийные ситуации. Они же используются для прогнозирования дорожной обстановки и транспортного моделирования. Это позволило снизить число ДТП с участием общественного транспорта и существенно повысить эффективность транспортного планирования.

В нескольких районах Новой Москвы и на территории инновационного центра «Сколково» уже четыре года работает сервис «По пути». Он похож на такси, но позволяет снизить стоимость соответствующих услуг практически до уровня общественного транспорта. Автомобили и автобусы сервиса курсируют не по расписанию, а так, чтобы перевозить максимальное число пассажиров за минимальное время. Цифровые технологии и ИИ позволяют распределять транспортные средства по маршрутам таким образом, чтобы за тремя-четырьмя попутчиками приезжал маленький легковой автомобиль. Автобус же получается заполнять всякий раз почти под завязку и не возить «воздух», как это часто случается на городских маршрутах.

По мнению Кирилла Янкова, у сервисов, подобных «По пути», даже больше актуальных перспектив, чем у беспилотного транспорта. Ведь такой бизнес избавлен от множества проблем, связанных с безопасностью и юридической ответственностью перевозчика, о которых поговорим ниже.

Переход на беспилотные рельсы

Первый кандидат на избавление от водителя-человека — рельсовый транспорт: метро, электричка. Там в кабине нет рулевого колеса, и потому к пилоту-автомату предъявляется меньше требований

«Первый беспилотный метрополитен появился почти 40 лет назад и до сих пор работает во Франции в городе Лилль», — напоминает Кирилл Янков.

Беспилотное метро работает и в других городах Европы (Копенгаген, Нюрнберг, Лозанна) и Азии (Дубай, Сингапур, несколько больших городов Китая).

В России автономных поездов метро пока нет, но на Московском центральном кольце уже больше месяца работает первая беспилотная «Ласточка». Пока она курсирует с машинистом в кабине, но вскоре таких составов станет больше и они станут полностью автономными (пока что человек присутствует в кабине автоматизированной «Ласточки» для контроля за работой систем и на случай внештатных ситуаций).

Впрочем, Кирилл Янков считает, что у беспилотной «Ласточки» пока меньше шансов стать транспортным мейнстримом, чем у беспилотного метро: «На МЦК нет платформенных дверей. А беспилотный транспорт лучше всего получается там, где они есть. Как на третьей линии петербургского метро или на некоторых участках метро в Минске или Стамбуле. Потому что платформенные двери — залог безопасности пассажиров автономного транспорта и гарантия от попадания на пути посторонних предметов».

Примерно месяц назад в Москве начал курсировать первый в России беспилотный трамвай. Он перевозит пассажиров на северо-западе города от станции метро «Щукинская» до улицы Кулакова. Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов пообещал в ближайшие пять лет перевести на беспилотный режим две трети московских трамваев.

Московский метрополитен тоже планирует в будущем году освободить от машинистов часть поездов. Однако на этом пути есть немалые технические трудности: в часы пик в Москве приходится пускать поезда метро с очень короткими (меньше 90 секунд) интервалами, и тогда существенно возрастают риски автономного управления.

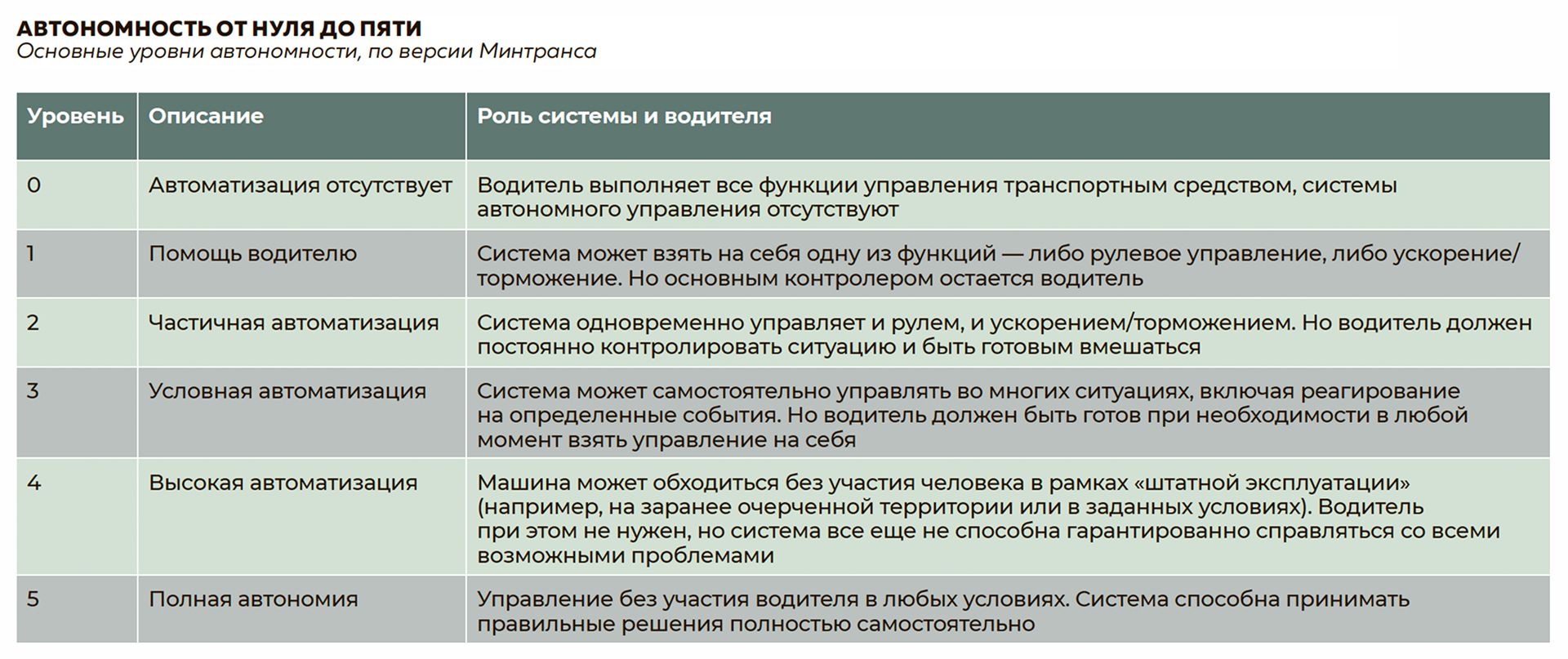

ИИ рулит

Но, конечно, высшая форма интеграции ИИ в большой город — это участие полностью автономных беспилотных транспортных средств в городском дорожном движении наравне с традиционными автомобилями с водителем-человеком за рулем. Это соответствует высшему, пятому уровню автономности по классификации, разработанной Министерством транспорта РФ. Классификация основана на международной шкале уровней автоматизации, предложенной американской Ассоциацией автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE). Минтранс уточнил некоторые формулировки SAE и адаптировал их под российские реалии.

Автономные автомобили пятого уровня уже не просто существуют в мире, а находятся в коммерческой эксплуатации. Родственная Google компания Waymo уже несколько лет развивает сервис беспилотного — полностью, по-настоящему автономного, без живого водителя — такси в нескольких городах США. В Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе (штат Аризона) беспилотные такси ездят по городским улицам в общем автомобильном потоке.

Эксперименты с эксплуатацией беспилотного такси проводятся и в некоторых российских городах компаниями «Яндекс» и Сбер.

Но впереди еще долгий этап всестороннего тестирования на предмет надежности и безопасности. По оценке Кирилла Янкова, этот этап продлится еще лет 10–15, не меньше. На нем потребуется не только создание совершенно новой нормативно-правовой базы, но и значительная перестройка психологии пассажира.

В прошлом году международная консалтинговая компания Kept опубликовала рейтинг готовности ряда стран к внедрению автономного транспорта. В исследовании участвовали 16 государств, в том числе Россия, члены БРИКС и СНГ, а также их торговые партнеры (Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ). В этом рейтинге Россия заняла почетное третье место — сразу после Китая и ОАЭ.

Безопасность и право

«Главная проблема беспилотного транспорта на городских улицах — его правовой статус, — утверждает Кирилл Янков. — Сейчас при движении в общем потоке ключевой фигурой считается фигура водителя. Именно он несет персональную юридическую ответственность за все, что происходит с транспортным средством в процессе движения, и в аварийных ситуациях рискует не меньше пассажира. Это создает у последнего ощущение приемлемой надежности. А на кого будут переложены и как распределены эти ответственность и риски при эксплуатации беспилотного автотранспорта — этого мы пока не знаем точно».

Не знаем и того, как к беспилотному транспорту отнесется массовый пассажир: сядет ли он вообще в автобус без водителя. К тому же в некоторых нештатных ситуациях живой водитель просто незаменим. Допустим, на трамвайных путях оказался посторонний предмет — крупная ветка, например, свалилась с дерева. Живой водитель остановит трамвай, выйдет из вагона и уберет помеху с пути. А что в подобной ситуации сможет сделать автопилот, каким бы совершенным ИИ он ни был оснащен? Он только остановит движение вагона. Значит, необходимо, чтобы человеческий экипаж срочно выехал на место и убрал злополучную ветку. Но движение трамваев в месте аварии уже полностью остановилось, а возможно, уже возникла пробка еще и автомобильная. Поэтому спасатель будет очень долго добираться к месту аварии. Каким должен быть технический и правовой регламент для таких ситуаций — пока непонятно.

«Важнейшая проблема отрасли — кто будет нести ответственность за ошибку, совершенную ИИ», — считает Ярослав Авдиев.

Ведь, как мы знаем из некоторых фантастических фильмов, искусственный интеллект может оказаться наделенным субъектностью и начать принимать решения вопреки интересам человека («2001 год: Космическая одиссея», 1968). Впрочем, в других картинах некоторые подобные ИИ-субъекты можно отключить («Терминатор», 1984), ограничить этическими императивами («Яблочное зернышко», 2004) или договориться с ними («Матрица», 1999).

«При сегодняшнем уровне развития ИИ можно пока не опасаться злонамеренных действий с его стороны, — успокаивает Ярослав Авдиев. — Но надо учитывать возможность ошибок, связанных с несовершенством технологий и ограничениями вычислительных мощностей. Ведь за решение, принятое ИИ, спросить будет не с кого, и этот фактор надолго останется причиной существенных ограничений внедрения ИИ».

Кроме того, ИИ-сервисы остаются очень зависимыми от чрезвычайно энергоемкой инфраструктуры вычислений и связи. Последняя тоже нуждается в обслуживании, специальных технологиях и обеспечении безопасности. В результате растет уязвимость решений, основанных на ИИ, к кибератакам и человеческому фактору. Это может не только повлиять существенно на стабильность городской транспортной и логистической инфраструктуры, но и создать угрозу безопасности всему дорожному движению в городе.

Куда мы едем

Недавно АНО «Цифровая экономика» опубликовала аналитический отчет «Тренды применения искусственного интеллекта в отраслях». В этой работе, в частности, были проанализированы перспективы применения ИИ в области городского транспорта и логистики.

Согласно прогнозам, основанным на исследованиях «Цифровой экономики», в течение ближайших двух лет нас ждут: автоматизация документооборота и взаимодействия с клиентами для оптимизации логистических операций; интеллектуальные транспортные системы (ИТС); использование генеративного ИИ для интеллектуального планирования и управления логистикой с учетом изменений условий перевозок; автоматизация построения прогнозных моделей для оптимизации логистических процессов; ИИ-видеоаналитика для повышения безопасности и контроля технологических операций в транспортной и логистической сфере.

На среднесрочном горизонте — три года — предстоят: создание умных хабов — умных аэропортов, портов, железных дорог; интеграция транспорта и инфраструктуры в единый контур; массовое внедрение ИИ для обеспечения безопасности вождения; ассистенты/помощники для участников перевозочного процесса; оперативное планирование поездной работы.

На горизонте пяти и более лет — переход от исследований к коммерческому использованию автономных транспортных систем; создание цифровой модели цепочек поставок; оптимизация в логистике и формировании составов

«Мы полагаем, что уже через пять лет автономный транспорт станет городской повседневностью, — обнадеживает руководитель управления автономными автомобилями и грузовиками компании „Яндекс“ Арслан Урташев. — Автономный общественный транспорт и такси сделаются в большом городе обыденным сервисом, как и полностью автоматизированная доставка грузов. Ну а лет через десять автономный транспорт станет базовым компонентом глобальной логистики на комплексных платформах, где маршруты прокладываются и решения принимаются вообще без участия человека».

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag