Партнёр компании «Яков и Партнёры»

Предел роста

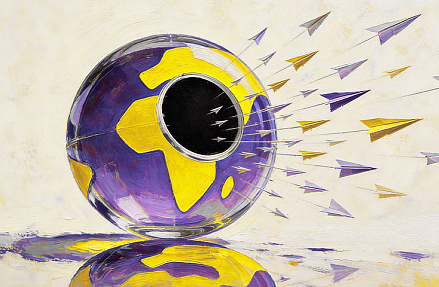

Инвестиционная карта мира стремительно меняется. Крупнейшие управляющие активами, такие как BlackRock ($11,6 трлн на конец 2024 г.) и Vanguard Group (более $8 трлн на 2023 г.), продолжают наращивать объемы капитала под управлением. Суверенные фонды, включая Norway Government Pension Fund Global ($1,74 трлн) и China Investment Corporation ($1,33 трлн), демонстрируют устойчивую положительную динамику.

При этом экономики развитых стран все отчетливее подают сигналы стагнации. На съезде РСПП в марте 2025 г. президент Владимир Путин отметил, что средний темп роста ВВП стран БРИКС за последние два года составил 4,9%, тогда как совокупный рост экономик G7 — лишь 1,9%.

На фоне снижения инвестиционной емкости традиционных рынков возможности масштабирования вложений сокращаются. Активы продолжают приносить доход, но каналы для их повторного размещения в прежних секторах и географиях становятся всё более ограниченными. В результате формируется избыток ликвидности: значительные объёмы капитала не работают, ожидая устойчивых и масштабных инвестиционных решений.

Развивающиеся рынки: привлекательны, но нестабильны

Очевидный ответ — искать новые направления роста. Доля развивающихся рынков в портфелях крупнейших игроков действительно увеличивается. Так, более трети активов фонда Temasek Holdings вложено в инвестиционные проекты Китая и в другие развивающиеся рынки Азии, свидетельствуют данные компании. Кроме того, Saudi Public Investment Fund (PIF), оцениваемый более чем в $600 млрд, активно участвует в инфраструктурных проектах на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, включая ключевую роль в проекте NEOM.

Даже венчурные фонды, такие как Sequoia Capital, системно инвестируют в развивающиеся рынки: в их портфеле — Alibaba (Китай), Zomato (Индия), OYO и Byju’s. BlackRock предлагает десятки ETF и индексных фондов, ориентированных на emerging markets — от Индонезии и Филиппин до Мексики и ЮАР. А Norway GPFG — крупнейший в мире суверенный фонд — несмотря на консервативный профиль, держит активы более чем в 70 странах, включая Бразилию, Индию и ЮАР.

Тем не менее, прямые инвестиции в отдельные компании развивающихся стран сопровождаются высоким уровнем странового и валютного риска. Ключевой барьер — валютная волатильность. Даже при впечатляющей номинальной доходности девальвация местной валюты способна обнулить инвестиционную логику проекта. В итоге вложения в экономики с высоким темпом роста зачастую обеспечивают сопоставимую или даже более низкую реальную доходность по сравнению с инвестициями в стабильные, но медленно растущие юрисдикции. Именно поэтому внимание инвесторов все чаще сосредотачивается на транснациональных платформах и проектах, где риски распределены между несколькими странами, а возвратность не зависит от одного валютного или регуляторного сценария.

От объекта вложений — к архитектору идей

В условиях изменившейся геополитики России становится все сложнее привлекать капитал в традиционном формате. Однако это не означает закрытие возможностей — скорее, требуется смена подхода. Глобальный капитал все активнее ориентируется на масштабные международные инициативы, где риски диверсифицированы, а доходность обеспечивается через участие в комплексных транснациональных проектах.

Россия может предлагать целый ряд направлений для реализации такой стратегии. Во-первых, транспортно-логистическая инфраструктура: мосты, коридоры, мультимодальные хабы, соединяющие Россию с Азией, Ближним Востоком и Европой. Исторический пример — Суэцкий канал, принесший только за 2022/2023 финансовый год Египту более $10 млрд. Финансовые поступления от канала являются одной из основных доходных статей египетского бюджета и важным источником пополнения долларами казны страны. Современный аналог — инициатива «Один пояс — один путь», стартовавшая в 2013 г. К ней уже присоединились более 150 стран, а общий объем привлеченных инвестиций составил почти $1 трлн.

Во-вторых, космос — сфера, в которой международная кооперация критически необходима. Россия обладает прочными компетенциями в этой области. Ни один значимый космический проект сегодня не реализуется в изоляции: даже SpaceX активно взаимодействует с международными партнёрами. Международные станции, лунные и марсианские миссии — это уже не только наука, но и инфраструктура будущего, требующая совместного участия государств, корпораций и исследовательских институтов. Один из примеров — Mars Sample Return, совместный проект NASA и Европейского космического агентства, направленный на доставку образцов марсианского грунта на Землю для глубокой лабораторной экспертизы. В начале 2025 г. стало известно, что участники проекта рассматривают возможность привлечения частных инвесторов для его дальнейшего развития.

Третье направление — города и среды будущего. Примеры вроде NEOM (проект в Саудовской Аравии) демонстрируют растущий интерес капитала к новым урбанистическим экосистемам. В России уже реализованы успешные пилоты: Иннополис, Сколково, Сириус и Кольцово, построенные с нуля, демонстрируют жизнеспособность такого подхода.

Четвертое — цифровая инфраструктура: дата-центры, AI-хабы и телекоммуникационные маршруты. Это критически важные элементы будущей глобальной экономики. В 2024 г. инвестиции в центры обработки данных (ЦОД) по всему миру достигли $455 млрд. Для сравнения: годом ранее вложения в такие объекты оценивались в $301 млрд.

И, наконец, пятое направление — проекты, основанные на совместном использовании природных ресурсов. Речь идет о редкоземельных элементах, пресной воде, агропроизводстве. Здесь возможны модели, при которых одни страны предоставляют ресурсы и территории, а другие — технологии, инвестиции и рынки сбыта. Россия может играть ключевую роль в формировании таких коалиций.

Таким образом, участие в транснациональных мегапроектах для России — это не просто альтернатива экспорту, а полноценная стратегия привлечения инвестиций в условиях ограниченного доступа к традиционным финансовым потокам. Главное — не быть просителем, а выступать инициатором: формулировать идеи, предлагать архитектуру партнерства и четкий механизм возврата на капитал. В этом контексте стратегия win-win перестает быть декларацией и превращается в реальную экономическую модель.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag