«Мы увидим военно-промышленного монстра вблизи наших границ»

Генеральный директор Российского совета по международным делам, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России:

Я бы не стал рассматривать решение стран НАТО о повышении военных расходов до 5% ВВП как чисто декларативное. Настроения в Европе ястребиные, очевиден курс на милитаризацию. До реального достижения заявленного уровня еще достаточно далеко, однако сам факт того, что европейцы согласились поставить такую цель, конечно, вызывает тревогу.

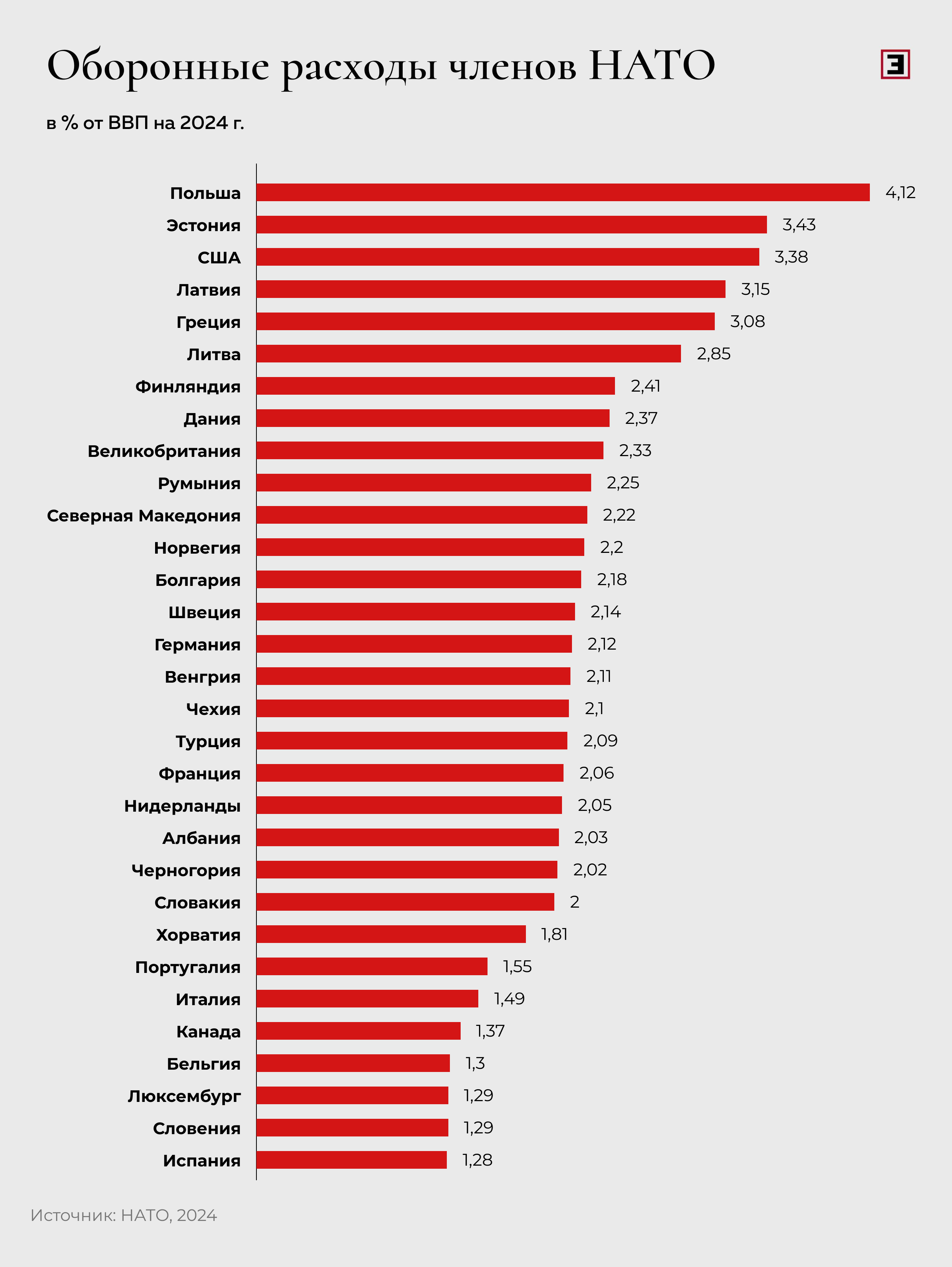

5% ВВП — это огромные деньги, это очень большая доля оборонных расходов. Мы хорошо помним, как в 2010-х гг. в НАТО ставилась цель достичь оборонных расходов в 2% от ВВП, с какой неохотой европейские гранды — Германия и Франция — на это пошли и как долго потом затягивали движение к этой цели. Подстегнул их лишь украинский конфликт в 2022-м.

Впрочем, нашлись и энтузиасты — Польша, страны Балтии, которые довольно быстро превысили уровень в 2%. Они, особенно Польша, весьма активно модернизируют свои вооруженные силы и сегодня, но даже при всем их военном энтузиазме 5% — это очень большая цифра.

Можно предположить, что значительную часть в ней составят вложения не столько в саму армию, сколько в военно-промышленный комплекс. Наверняка речь во многом пойдет про создание производств двойного назначения, которые будут в том числе проходить и по линии оборонных бюджетов. То есть в реальности эти 5% окажутся расходами не только непосредственно на оборону, но и на промышленность, что, собственно, и позволит достичь желаемого уровня.

Это потребует огромных ресурсов, но вместе с тем может разогнать экономический рост. Он, конечно, будет весьма специфичен, за счет пассивов, но тем не менее расти промышленность будет. То же, что происходит сегодня в России — рост промпроизводства за счет военной продукции, — вскоре будет происходить и в ЕС.

Словом, в перспективе мы увидим возрождение военно-промышленного монстра вблизи наших государственных границ. Конечно же, ничего хорошего это не сулит, кроме гонки вооружений.

«Малым странам НАТО придется нести повинность перед членами альянса с развитым ВПК»

Эксперт клуба «Валдай», руководитель Группы комплексных исследований Балтийского региона Центра изучения стратегического планирования Института мировой экономики и международных отношений РАН:

Перед европейцами давно стоит вопрос об «индустриализации 4.0» — новом витке, который связан с роботизацией, цифровизацией и возвращением производств, когда-то отданных на аутсорсинг в Азию. Новые оборонные планы позволят отчасти достичь этих целей: страны, у которых есть военно-промышленный комплекс, основательно его загрузят, что также приведет к загрузке остальной промышленности, начиная с предприятий-подрядчиков ВПК и далее по цепочке. Правда, для европейского населения в этом ничего хорошего нет, ведь производить всё-таки будут пушки, а не масло.

Если же говорить про малые европейские страны, входящие в НАТО, у которых никакого ВПК нет, то им придется в том или ином виде нести повинность перед теми членами альянса, у которых ВПК есть, — закупками ли у них вооружений, участием ли в их оборонных компаниях и т.д.

С одной стороны, в результате получится, что половина Европы будет вынуждена платить либо США, либо нескольким крупнейшим европейским экономикам. Те, в свою очередь, приобретут еще больше веса, влияния и контроля внутри блока.

Впрочем, возникает вопрос: а хватит ли европейского пирога на всех? Речь вот о чем: те самые малые европейские страны в оборонку наверняка вкладывать будут не собственные средства (откуда им у них взяться?), а полученные из общеевропейских фондов.

Пример — та же Эстония, которая при одном из самых высоких по НАТО уровне расходов на вооружение все эти затраты с лихвой отбивает инвестициями из различных европейских фондов, которые направляются в инфраструктуру, социальную сферу и т.д.

Другой пример — Польша, активно развивающая свою оборонную программу и при этом выступающая крупнейшим приобретателем из европейских фондов. В одном только нынешнем бюджетном периоде поляки безвозмездно получили 200 млрд евро, которые никому отдавать не будут. И это не говоря о всевозможных льготных кредитах.

«О реальной самостоятельной обороне и стратегической автономии Европы речи не идет»

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, ведущий эксперт Центра стратегических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай»:

Не стоит относиться к новой цели НАТО как к исключительно декларативной. В свое время был скепсис и по поводу 2% от ВВП, но тем не менее почти все страны альянса этого показателя к сегодняшнему дню достигли. Представляется, что пусть и не сразу, пускай в ходе очень долгого и мучительного процесса, но со временем они всё же приблизятся к новой планке.

В том, что все европейские члены НАТО под ней подписались, следует видеть определенный сигнал, который адресован президенту США: Европа готова быть надежным союзником Штатов, так что отказывать европейцам в поддержке не стоит. Ни о какой реальной самостоятельной обороне и стратегической автономии Европы даже при выделении 5% ВВП на оборону речи, конечно, не идет.

Поскольку цифра эта очень большая, сам генсек НАТО Марк Рютте предложил именно на военные расходы отводить только 3,5% от ВВП, а оставшиеся 1,5% добирать за счет других статей, которые к обороне и безопасности можно отнести в широком смысле.

Допустим, модернизация инфраструктуры, дорог, мостов, портовых терминалов и т.д. — да, напрямую к военным нуждам это может и не относиться, но в широком смысле все эти объекты, конечно же, имеют стратегическое значение и в оборонное строительство вписываются. При этом такая модернизация будет иметь положительные эффекты для гражданской экономики, то есть получается связка: ВПК как двигатель развития всей экономики страны.

Прибалтийские страны и Польша, понятно, будут двигаться к ней активнее всех, но страны эти дотационные, так что тратят они не свои деньги. Шансы приблизиться к новой цели есть у Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, чьи экономики имеют некоторый запас прочности.

Среди отстающих выделяются две крупные европейские экономики — Испания и Италия, которые и переживают экономический кризис, и не испытывают энтузиазма насчет наращивания оборонных расходов. Впрочем, я бы не сказал, что они либо кто-то еще внутри НАТО будет новый показатель сознательно саботировать. Просто будут двигаться медленнее остальных и попытаются для себя выпросить исключения и обходные схемы.

«Достигать поставленной цели Европа всерьез не намерена»

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике:

В реальности всё НАТО целиком на уровень в 5% от ВВП свои оборонные затраты не выведет, да никто этого всерьез и не ждет. Цель принятого решения — задобрить Трампа, снизить его раздражение альянсом, уменьшить вероятность выхода США из НАТО (которая, правда, и без того равна нулю). И конечно же, попытаться подтолкнуть американского президента к отказу от попыток нормализации отношений с Россией.

В Европе хотят, чтобы Трамп видел: европейцы идут ему навстречу, являются хорошими союзниками, а значит, следует их поощрить. Как это сделать? Ввести новые антироссийские санкции, предоставить новую военную помощь киевскому режиму, вернуться на позиции Байдена с его попытками нанести России стратегическое поражение.

Впрочем, понятно, что к 2035 г. Трампа точно уже не будет, так что ключевые западные СМИ в открытую пишут: достигать поставленной цели Европа всерьез не намерена.

Фактически выйти на уровень в 5% имеют шансы лишь те страны, которые способны убедить свое население в экзистенциальности этой задачи, то есть те, чьи правительства сегодня лидируют в антироссийской истерии. Прежде всего это страны Балтии и Польша.

Тогда как западноевропейские страны и тем более южноевропейские Россию в качестве экзистенциального врага не видят. Их население тяжело будет убедить в том, что Россия представляет достаточно серьезную угрозу для затягивания поясов и выхода на рельсы военной экономики. А без этого ни о каких 5% речи быть не может.

Дело в том, что в Европе мало кто может себе позволить наращивать оборонные расходы раздуванием внешнего долга — у таких стран, как Франция, Италия, Великобритания, он и без того огромен, как и дефицит бюджета. Поэтому более чем вдвое нарастить оборонку можно лишь путем урезания других расходов, главным образом социальной сферы. Лидеры этих стран понимают: если они возьмутся всерьез сокращать соцрасходы, их правительства попросту рухнут. Одно только это само по себе является фундаментальным ограничителем.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag