25 лет под напряжением

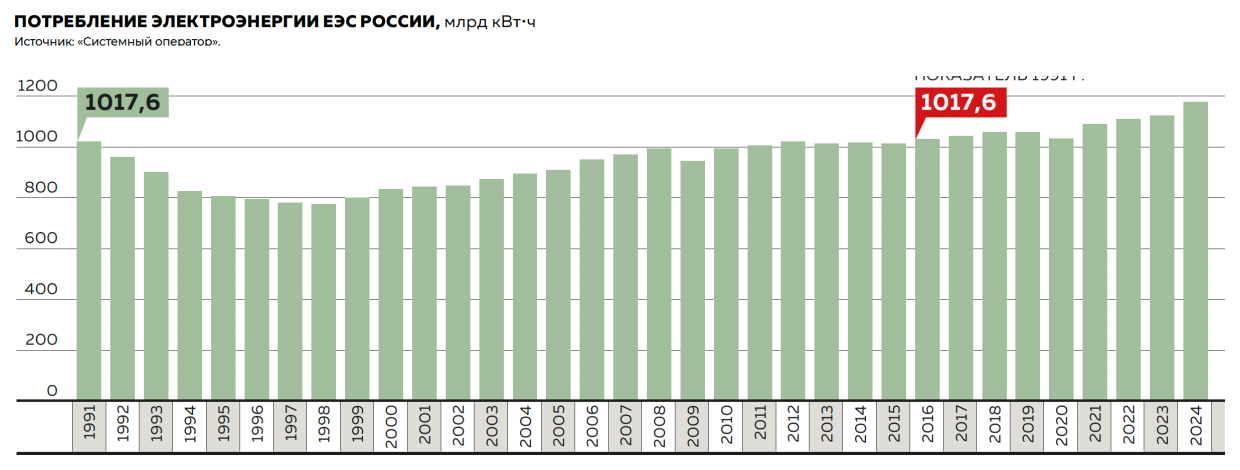

Установленная мощность электростанций в России на начало 2025 года составляла 269,1 ГВт, следует из данных «Системного оператора ЕЭС» (диспетчера энергосистемы России). В том числе установленная мощность электростанций Единой энергосистемы (ЕЭС) России составляла 263,7 ГВт, технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем — 5,4 ГВт. В 2000–2024 годах установленная мощность всех электростанций страны, по данным компании, выросла на 31%. Потребление и выработка электроэнергии за прошедшие 25 лет выросли более чем на 40% — до 1,19 трлн и 1,2 трлн кВт•ч соответственно.

По данным «Системного оператора», в начале 2024 года бóльшая часть всей установленной мощности электростанций (65,6%) приходилась на тепловые электростанции (ТЭС): их мощность составляла 166,4 ГВт из 253,5 ГВт. В том числе установленная мощность газовых электростанций составляла 124,2 ГВт (49%), угольных — 38,4 ГВт (15,1%), прочих ТЭС — 3,8 ГВт (1,5%). Установленная мощность гидроэлектростанций, включая гидроаккумулирующие (ГАЭС), в начале прошлого года составляла 20,4% (52,8 ГВт), атомных станций (АЭС) — 11,7% (29,6 ГВт), ветровых (ВЭС) и солнечных (СЭС) электростанций — 1,9% (4,7 ГВт).

Сетевое хозяйство ЕЭС России на начало 2024 года насчитывало более 14 тыс. линий электропередачи класса напряжения 110–750 кВ общей протяженностью более 506 тыс. км и более 10,5 тыс. электрических подстанций 110–750 кВ.

Ежегодно в России устанавливаются новые суточные максимумы потребления. В 2024 году максимум, по данным «Системного оператора», составил 168,3 ГВт

Несмотря на рост потребления, отключения электричества, особенно в крупных городах, стали нечастым явлением. Этого удалось добиться прежде всего за счет обновления генерирующих мощностей энергосистемы страны и обеспечения необходимых запасов топлива на ТЭС на фоне увеличения добычи газа и угля.

Новые энергоблоки строились в 2010-х годах в рамках программы договоров о предоставлении мощности (ДПМ). Механизм ДПМ был создан в период приватизации активов РАО «ЕЭС России» как инструмент для привлечения инвестиций в электрогенерирующий комплекс: инвесторы получают повышенные выплаты с оптового энергорынка для возврата вложенных средств. В общей сложности по программе ДПМ было введено 31,1 ГВт генерирующих мощностей. Программа завершится в 2028 году, когда будут произведены последние выплаты.

В 2019 году правительство одобрило новую программу реновации электростанций — программу конкурентного отбора мощности для модернизации ТЭС (КОММод). В отличие от ДПМ, она направлена на модернизацию действующих энергоблоков.

Также реализуется механизм конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО). Его целью является строительство генерирующих объектов на территориях с локальным дефицитом энергетической мощности.

Надежность энергосистемы России за последние 25 лет выросла, отмечает аналитик ФГ «Финам» Максим Абрамов. «Системный оператор» фиксирует соблюдение установленных параметров частоты и напряжения в сети. По его словам, устойчивость энергетики обеспечили волна ввода парогазовых установок по ДПМ, обновление и цифровизация электросетей «Россетями», в том числе внедрение телемеханики, секционирования, автоматической проверки каналов связи при релейной защите, а также переход к планированию по ежегодно утверждаемой Минэнерго Схеме и программе развития электроэнергетических систем (СиПР).

Положительный эффект на надежность работы энергетики оказала также реформа РАО «ЕЭС России», в ходе которой единый электроэнергетический холдинг был разделен на отдельные компании разных направлений: генерирующие, электросетевые и сбытовые, считает руководитель группы по аналитике в энергетике консалтинговой компании Kept Сергей Роженко.

Нехватка избыточной мощности

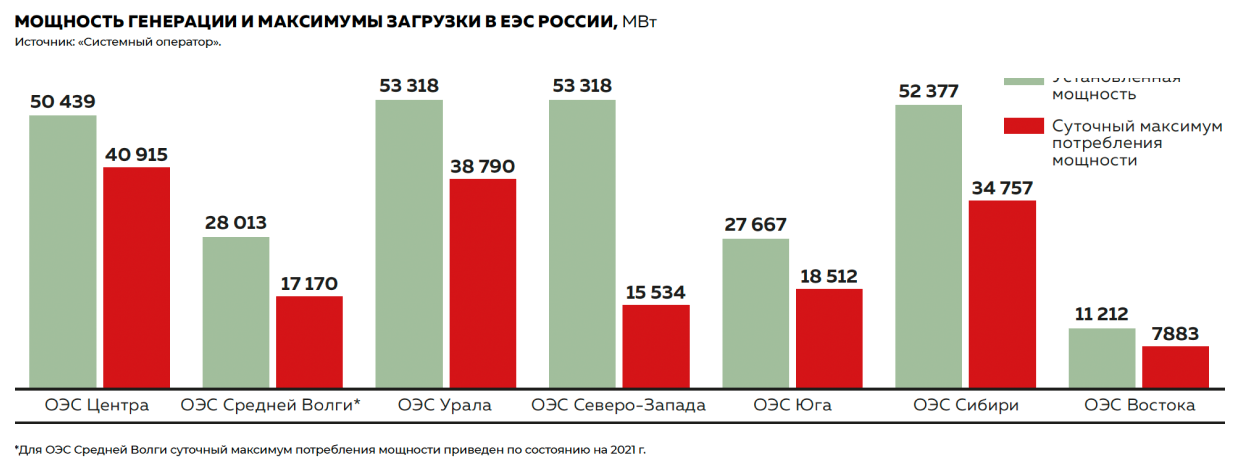

По данным «Системного оператора», установленная мощность электростанций во всех объединенных энергосистемах (ОЭС) России существенно превышает пик потребления мощности

Наименьший резерв мощности наблюдается в ОЭС Востока: по данным на 1 января 2025 года, установленная мощность составляла 11,2 ГВт при историческом максимуме потребления в 7,9 ГВт (зафиксирован в декабре 2022 года)

Но в ряде регионов страны на фоне ожидаемого роста потребления электроэнергии существуют риски возникновения энергодефицита. Нехватка электроэнергии возникает уже сейчас, при сезонном увеличении потребления (например, летом в условиях аномальной жары) и временного дефицита мощности (вывод объектов генерации в ремонт). В последние годы графики отключения вводились на юге страны и в Сибири. Например, масштабные отключения наблюдались в июле 2024 года: тогда без света временно оставалось около 2,5 млн человек. В ряде регионов Сибири (Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край) причиной возможного дефицита является также высокий уровень потребления электроэнергии для «серого» (бытового) майнинга криптовалют из-за низких региональных тарифов для населения.

Проблему локального энергодефицита признают «Системный оператор» и Минэнерго. На нее также обращал внимание и президент страны Владимир Путин. В сентябре прошлого года он поручил правительству вместе с энергокомпаниями и деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке, в том числе с использованием механизмов проектного финансирования.

Предотвращение прогнозируемых дефицитов электроэнергии в стране является ключевой целью принятой правительством в прошлом году генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. По прогнозу «Системного оператора», потребление электроэнергии в России в 2042 году увеличится на 22% к уровню 2024 года — с 1,19 трлн кВт•ч до 1,45 трлн кВт•ч. Максимум потребления мощности, по оценке регулятора, в 2042 году увеличится на 24% к уровню прошлого года и достигнет 208,2 ГВт.

Детальный прогноз возможных локальных дефицитов мощности содержится в утвержденной в прошлом году СиПР на 2025–2030 годы. Документ предусматривает строительство новых электростанций в районах с перспективными локальными дефицитами мощности, в том числе на юго-западе ОЭС Юга, в Московской энергосистеме, на юго-востоке ОЭС Сибири и в отдельных районах ОЭС Востока, включая изолированные энергосистемы.

Энергодефицит на юге обусловлен ограниченной маневренностью местной генерации, узкими местами в электросетевой инфраструктуре и ростом энергопотребления в ряде отраслей (сельское хозяйство, туризм, порты), поясняет Максим Абрамов. В Московской энергосистеме проблема, по его мнению, вызвана резким ростом спроса со стороны центров обработки данных (ЦОД) и IT-отрасли в целом, а также реиндустриализацией. На Дальнем Востоке дефицит связан с пиком инвестиционной активности (добыча полезных ископаемых, портовая инфраструктура, модернизация БАМа и Транссиба) при ограниченной сетевой инфраструктуре, отмечает эксперт.

Потребление электроэнергии на юге России и на Дальнем Востоке растет в три-пять раз быстрее, чем в среднем по стране, поэтому в этих регионах проблема энергодефицита особенно существенна, отмечает Сергей Роженко. Для решения проблемы необходимо строительство новой генерации, но оно связано с производством новых турбин и другого оборудования, говорит он. По мнению промышленного эксперта Максима Худалова, проблема энергодефицита также может быть решена за счет модернизации электросетевого хозяйства, но здесь у государства нет инструментов для привлечения стратегических инвесторов.

Сейчас проходит общественное обсуждение проекта СиПР на 2026–2031 годы. Документ предполагает для покрытия возможного дефицита строительство 2,2 ГВт генерирующих мощностей в ОЭС Юга, 950 МВт — в Московской энергосистеме, 1,05 ГВт — в ОЭС Сибири, 647 МВт — в ОЭС Востока. Также в этих регионах предполагается строительство ряда линий электропередачи.

Возникновение локальных дефицитов привело к разработке ограничений для майнеров. В июне 2023 года занимавший тогда пост заместителя министра энергетики Павел Сниккарс заявлял, что Минэнерго будет вынуждено вводить дискриминационный доступ к энергосетям для отдельных категорий потребителей. Позднее министерство предлагало поднять плату за передачу электроэнергии для майнинговых ферм в два-десять раз и перевести майнеров в отдельную категорию потребителей, которую можно отключать от энергосети в период пикового спроса на электроэнергию.

Также перед государством в лице регуляторов электроэнергетической отрасли стоит задача модернизации действующих ТЭС. Согласно генсхеме, 22% всех генерирующих мощностей в России (56,1 ГВт) были введены в эксплуатацию в 1971–1980 годах, 17% (42,4 ГВТ) — в 1961–1970 годах, еще порядка 6% (14,1 ГВт) — до 1961 года. По данным «Системного оператора», в настоящее время выработало свой ресурс паротурбинное оборудование в объеме более 89 ГВт, срок его эксплуатации определяется по результатам индивидуальных обследований. До 2030 года ресурс дополнительно выработает оборудование мощностью 25 ГВт.

Энергетика под давлением

Антироссийские санкции в 2022–2025 годах привели к ограничениям на импорт в Россию энергетического оборудования, в частности газовых турбин. Основную сложность представляет обеспечение спроса на газовые турбины большой мощности, производство которых в России ранее не велось, а сейчас находится на начальной стадии (подробно об этом «Эксперт» писал в декабре 2024 года).

Задержка поставок энергетического оборудования привела к отказу от 15 проектов модернизации электростанций в конце декабря 2024 года и переносу сроков модернизации шести проектов в феврале этого года. Из перечня были исключены проекты «Татнефти», «Евросибэнерго», «Квадры», ТГК-2 и «ЭЛ5-энерго». Перенос сроков модернизации затронул проекты «Интер РАО», Сибирской генерирующей компании и ТГК-16 (входит в ТАИФ).

Не менее значимым вызовом стала сложная макроэкономическая ситуация в России, вызванная жесткой монетарной политикой Банка России. Борьба ЦБ с инфляцией привела к росту кредитных ставок фактически до заградительных уровней.

По оценке Минэнерго, на фоне роста стоимости заемных средств на них приходится до 80% стоимости новых проектов по строительству генерации. В этих условиях компаниям становится труднее окупать вложения, и они отказываются от участия в конкурентном отборе мощности новой генерации.

Так, в августе прошлого года не состоялся конкурс на строительство новой генерации в ОЭС Юга общей мощностью до 941 МВт и сроками ввода до июля 2029 года. Условия конкурса предполагали базовую годовую доходность новых ТЭС в 14%. Одним из условий было использование российского оборудования, включая газовые турбины. Правительство приняло решение назначить энергокомпании для строительства электростанций на юге России без конкурса.

В августе этого года «Системный оператор» сообщил о том, что из-за отсутствия заявок не состоялся конкурс по строительству генерации на Дальнем Востоке. Замминистра энергетики Петр Конюшенко 10 сентября заявил, что Минэнерго изучит возможность назначения энергокомпаний для строительства энергоблоков на Дальнем Востоке без конкурса.

Причины такой ситуации — не устраивающие компании параметры отбора, высокая стоимость капитала, риски срыва поставок оборудования и сложности с сетевым присоединением, отмечает Абрамов. По его мнению, необходима корректировка параметров КОМ НГО с учетом реалистичных показателей необходимых капитальных затрат и окупаемости проектов, а также механизм индексации. Кроме того, требуется точечная поддержка производства в России критически важного оборудования, что позволит снизить технологические риски и зависимость от импорта.

При этом в условиях регулярных атак на энергетическую инфраструктуру страны необходимо иметь резерв генерирующих мощностей и альтернативные пути передачи энергии для основных населенных пунктов, отмечает Худалов.

По мнению председателя правления «Совета рынка» (регулятор энергорынков) Максима Быстрова, верной стратегией развития российской электроэнергетики в условиях угрозы снижения надежности и возникновения локальных энергодефицитов является опережающее строительство генерирующих мощностей. «Строить генерацию нужно опережающим способом, а не догоняющим. Это будет недешево, однако инфраструктура никогда не бывает избыточной», — сказал он 10 сентября на конференции ассоциации «Сообщество потребителей электроэнергии».

Развитие энергосистемы

Совокупный объем инвестиций в отрасль до 2042 года, по оценке «Системного оператора», должен составить 42,6 трлн руб. с НДС в прогнозных ценах соответствующих лет. В том числе более 40 трлн руб. инвестиций придутся на объекты генерации, 2,55 трлн руб. — на объекты электросети. Источником финансирования может стать повышение стоимости электроэнергии до 12,8 руб. за 1 кВт•ч, указывало Минэнерго в материалах к стратегической сессии правительства по электроэнергетике в апреле 2025 года.

Упор в планах развития генерации делается на возобновляемую генерацию, атомные станции и газовые ТЭС, отмечает Худалов. Строительство угольных ТЭС из-за планов по декарбонизации предполагается в ограниченном объеме, что приведет к снижению доли угля в энергобалансе, обращает внимание эксперт. По его мнению, это не соответствует трендам развития стран — лидеров экономического роста: Китая, Индии и Индонезии, которые активно развивают генерацию на дешевом и доступном угле. При этом современные электростанции на угле имеют удельный выброс СО2 на уровне газовых ТЭС, отмечает Худалов. По его словам, России важно получить доступ к китайским технологиям угольной генерации и «приземлить» их в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Абрамов отмечает, что для эффективного развития энергосистемы рационально привлекать в проекты поставщиков и EPC-подрядчиков из дружественных юрисдикций. Солнечная энергетика, ветроэнергетика, силовая электроника — рынки с высокой долей азиатских производителей, поясняет он. В тепловой генерации критически важны локализация производства оборудования и сервис, говорит эксперт. Сейчас решением этих задач занимаются «Силовые машины» и «Ростех», но привлечение иностранных партнеров может быть уместным в части балансирующих систем, SCADA-систем, отдельных комплектующих а также для финансирования, считает Абрамов.

До строительства новой генерации для покрытия локальных дефицитов могут применяться временные схемы, которые включают использование локальной и мобильной генерации, генерации розничного рынка и накопителей электроэнергии. Быстрее всего и технологически проще закрывают дефицит мощности модульные газопоршневые и газотурбинные станции и парогазовые установки, говорит Абрамов. Такие турбины монтируются в считаные недели, что дает быстрый эффект и обеспечивает гибкость работы, отмечает эксперт. Строительство солнечных и ветровых станций занимает от нескольких месяцев до одного-трех лет, продолжает он. Такая генерация позволяет проходить пики энергопотребления при наличии систем накопления электроэнергии, заключает аналитик.

перспектива

Схема роста

Согласно генсхеме, установленная мощность электростанций в России в 2042 году вырастет на 18% к уровню 2023-го и достигнет 299,3 ГВт. В 2025–2042 годах должны быть введены в эксплуатацию 88,5 ГВт генерирующих мощностей. При этом более активно будут вводиться АЭС, СЭС и ВЭС.

В результате доля АЭС в структуре установленной мощности вырастет на 4 п. п., до 15,7%, а установленная мощность атомных станций составит 47 ГВт. Доля ВЭС и СЭС увеличится на 5,4 п. п., до 7,3% (219 ГВт).

Доля ТЭС в 2042 году снизится на 10 п. п., до 56,6% (169,4 ГВт). В том числе доля газовых ТЭС снизится на 6 п. п., до 43% (128,8 ГВт), угольных — на 3,1 п. п., до 12% (35,9 ГВт), прочих — увеличится на 0,1 п. п., до 1,6% (4,7 ГВт). Доля ГЭС и ГАЭС сократится на 0,4 п. п., до 20,4% (61 ГВт).

Доля ТЭС в структуре производства электроэнергии в 2042 году снизится до 57,4% с 62,7% в 2023-м, доля АЭС вырастет с 18,9% до 24%, доля солнечных и ветровых электростанций увеличится с 0,8% до 3,3%.

Больше новостей читайте в нашем телеграм-канале @expert_mag